私たちが日常で見る「炎の色」には、実は科学的な意味が隠されています。

キャンプファイヤーの赤い炎、ガスコンロの青い炎──その色の違いは単なる見た目ではなく、「温度」や「燃焼状態」を反映したものなのです。

炎の色を見ただけで温度を推測できることを知っていましたか?この記事では、炎色と温度の関係を徹底的に解説します。

赤・オレンジ・青などの炎色が示す温度の目安や、ガスと酸素供給による炎の変化、さらに理科実験でおなじみの「炎色反応」で見られる元素別の発光色まで、わかりやすくまとめました。

身近な現象を通して、炎の科学を楽しく学びましょう。

炎色の基本と温度の関係

炎色とは何か?

炎色とは、物質が燃焼する際に発せられる光の色を指し、炎がどのように見えるかを決定する要素の一つです。

この現象は、燃えている物質が高温になり、原子や分子がエネルギーを吸収して励起状態になった後、そのエネルギーを放出する際に特定の波長の光を出すことで生じます。

燃焼に関与する物質や酸素の量、さらには燃焼が行われる環境(気圧や湿度など)によっても炎色は異なります。

たとえば、ろうそくの炎は内部が青白く外側が黄色く見えますが、これは中心部が高温で完全燃焼に近く、外側は不完全燃焼が起きているためです。

ガスバーナーの炎が青く澄んで見えるのは、燃焼が効率的で酸素が十分に供給されているからです。

このように、炎色は単なる色の違いではなく、燃焼状態を視覚的に示す重要な手がかりなのです。

温度を示す炎の色の種類と変化理由

炎の色は温度上昇に伴って段階的に変化します。

一般に、温度が低い場合は赤やオレンジなどの長波長の光が主に放出され、温度が上がると短波長の青や白い光が増えていきます。

赤い炎は約800〜1000℃と低温域を示し、オレンジ色は1000〜1200℃程度、黄色はおよそ1300℃付近です。

さらに高温になると炎は青白くなり、1500℃を超えると透明に近い青色へと変わります。

この変化は、光の波長とエネルギーの関係(プランクの法則)に基づくもので、温度が高くなるほど光のエネルギーが増し、短い波長の光が優勢になります。

また、炎の色は燃焼物質中の元素によっても変化し、ナトリウムを含む場合は黄色、銅を含む場合は青緑など、特有の発光スペクトルを示します。

炎の色別温度一覧

赤色・オレンジ色の炎の温度

赤色やオレンジの炎は比較的低温で、主に木材や紙などの燃焼で見られます。

赤い炎は約800〜1000℃、オレンジ色は1000〜1200℃前後で、これは不完全燃焼によって炭素の微粒子が光を放つためです。

このとき炎の中では、燃料が酸素と十分に結びつけず、炭素粒子が光を散乱させて温かみのある色を作り出しています。

暖炉やキャンプファイヤーの炎がこのタイプであり、見た目には柔らかく落ち着いた印象を与えますが、実際にはエネルギー効率が低い燃焼です。

オレンジ色の炎は温度が少し高く、金属や樹脂が混ざる場合に見られることもあります。

また、同じ赤系でも燃焼時間や酸素量の違いで濃い赤から明るいオレンジまで多様に変化します。

夜空の焚き火や花火の赤い発光も、こうした温度帯の燃焼が起こしている現象です。

青い炎とその高温特性

青い炎は完全燃焼に近い状態で見られる高温の炎であり、最も効率的に燃焼が行われていることを示します。

ガスコンロやアルコールランプの炎が代表例で、温度は約1500〜1800℃に達します。

青い光は短い波長を持ち、より高いエネルギーを放つことを意味しています。

青い炎の中では燃料と酸素が理想的な比率で反応しており、煙やすすをほとんど発生させません。

そのため理科実験、分析装置、工業用バーナーなど、精密な加熱が必要な場面で重宝されます。

また、金属加工やガラス細工に用いられる酸素バーナーでは、炎心の温度が2000℃を超えることもあります。

さらに、青い炎には微妙な色の違いがあり、中心部が白っぽく外縁が青く見えるのは温度勾配とガス組成の違いによるものです。

このように、青い炎は見た目の美しさだけでなく、高温・高効率燃焼の象徴でもあります。

ガスと酸素供給による炎色の変化

ガスの種類と酸素量による炎色の違い

ガスの種類や酸素の量によって炎の色は劇的に変化します。

プロパンガス、ブタンガス、都市ガスなどの燃料はそれぞれ燃焼特性が異なり、酸素の供給量とのバランスによって炎色が決まります。

酸素が不足すると燃焼が不完全となり、赤や黄色、さらにはオレンジ色の炎が現れます。

これは炭素の微粒子が燃え残って光を放つ「すす光」によるもので、燃焼温度も低く、煙や臭いを伴うことが多いです。

一方、酸素が十分に供給されると燃焼が完全になり、炎は澄んだ青色を呈します。

この青い炎は高温で、1500℃前後にも達することがあります。

さらに、酸素を過剰に供給すると炎は透明に近く、時に外縁が白っぽく見えることもあります。

これは、燃焼ガスの温度が高まり、分子がイオン化してプラズマ状態に近づくためです。

また、燃料ガスの種類によっても炎色は変化します。

プロパンやブタンなどの炭化水素系ガスでは、やや黄色味を帯びた炎になりやすく、天然ガス(メタン主体)はより青みの強い炎を示します。

実験用のバーナー(例:ブンゼンバーナー)では、酸素供給量を調整することで炎の色を自在に変化させることができ、青い「還元炎」や外側の黄色い「酸化炎」を観察することが可能です。

このような違いは単なる色彩の変化ではなく、燃焼反応の進行度合いや温度分布、そして生成されるガス成分を反映した現象なのです。

炎色反応の科学的仕組み

元素別の炎色変化

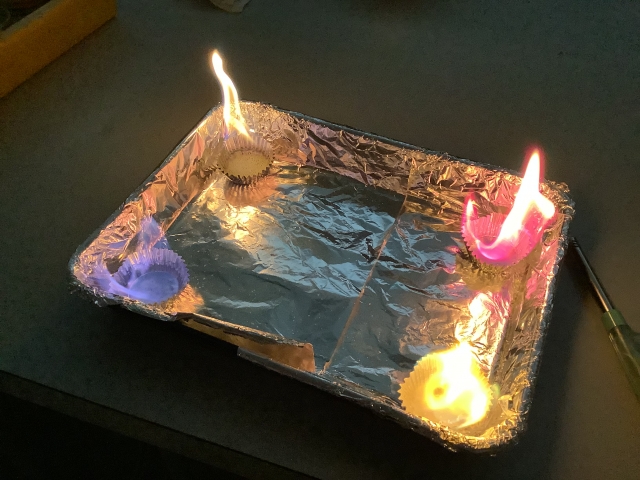

炎色反応とは、特定の金属元素を炎の中に入れると、それぞれ固有の色を示す現象です。

これは電子が高エネルギー状態から元の状態に戻る際に放出する光の波長が異なるためで、量子力学的なエネルギー準位の差によって説明されます。

電子は加熱によって励起状態に移動し、その後基底状態に戻るときに余分なエネルギーを光として放出します。

その光の波長が可視光域に入ると、人間の目には色として認識されるのです。

| 元素 | 炎の色 | 温度の目安 | 特徴的な発光の理由 |

|---|---|---|---|

| ナトリウム (Na) | 黄色 | 約1100℃ | 励起された電子がD線領域の光を放出するため非常に明るく見える |

| カリウム (K) | 紫色 | 約900℃ | 紫外域寄りの光を出すため肉眼では淡く見えることが多い |

| 銅 (Cu) | 緑色 | 約1200℃ | Cu⁺イオンが放出する短波長の光による鮮やかな緑色 |

| ストロンチウム (Sr) | 赤色 | 約1000℃ | 赤色領域に強い発光を示し、花火で鮮やかな赤を演出 |

| バリウム (Ba) | 黄緑色 | 約1200℃ | 複数の発光線が重なり柔らかい黄緑色を作る |

| カルシウム (Ca) | 橙色 | 約1100℃ | 酸化カルシウムの発光による温かみのある橙色 |

| リチウム (Li) | 深紅色 | 約1000℃ | 電子遷移が可視域の赤寄りに集中している |

この現象は理科実験や花火の色付けにも広く利用されています。

たとえば、赤い花火にはストロンチウム化合物、青い花火には銅化合物が使われ、緑にはバリウム、黄色にはナトリウムが用いられます。

また、花火職人は微妙な金属比率を調整することで中間色やグラデーションを生み出しています。

炎色反応は教育現場でも、光とエネルギーの関係を直感的に理解させる実験として重宝され、化学の基礎である電子構造の可視化例としても重要な役割を果たしています。

記事のまとめ

炎の色は、燃えている物質の種類や燃焼温度、酸素の供給量などによって大きく変化します。

赤やオレンジの炎は低温で不完全燃焼を示し、青や白に近い炎は高温で完全燃焼に近い状態を意味します。

炎の温度はおおよそ、赤で約800〜1000℃、オレンジで約1200℃、青では1500℃を超える場合もあります。

また、ナトリウムや銅、ストロンチウムなど特定の元素を炎に入れると、その電子構造によって異なる光を放つ「炎色反応」が起こり、花火や理科実験で利用されています。

つまり、炎の色は単なる見た目ではなく、燃焼の“温度計”でもあり、化学反応のサインでもあるのです。

身近な炎を観察することで、目に見えない化学の世界を感じ取ることができるでしょう。