「路考茶(ろこうちゃ)」という名前を耳にしたことがありますか。

この落ち着いた渋みのある茶色は、江戸時代に大流行した日本の伝統色のひとつです。

その名の由来は、人気歌舞伎役者・二代目瀬川菊之丞の通称「王子路考」。

彼が愛用した衣の色が江戸中で話題となり、やがて「路考茶」として名を残しました。

この記事では、そんな路考茶の色コードや歴史、文化的な意味、そして現代デザインでの使われ方までをわかりやすく解説します。

江戸の粋を映した伝統色・路考茶の魅力を、一緒にひもといていきましょう。

路考茶とは?その基本情報と色の特徴

まずは、路考茶(ろこうちゃ)という色がどのような色なのかを具体的に見ていきましょう。

この章では、色の数値データや見た目の特徴、そして似ている色との違いについて整理します。

路考茶の色コード(RGB・CMYK・Webカラー)

路考茶は、落ち着いた渋みのある茶色に、ほんのりと緑を感じる深みのある色です。

デジタル環境で正確に再現するために、以下のような色コードが用いられます。

| 表現方法 | 値 |

|---|---|

| RGB | R:144 / G:122 / B:48 |

| CMYK | C:0 / M:20 / Y:70 / K:55 |

| Webカラー(Hex) | #927A30 |

路考茶は「茶色」と「緑色」の中間に位置するような渋みのある色調で、自然素材や古民家の色合いを思わせるのが特徴です。

そのため、伝統的な和装や日本建築のデザインにもよく用いられます。

路考茶の色味と近い色の比較

路考茶は、鶯色(うぐいすいろ)に近い色味を持ちながらも、より茶系に寄った落ち着いた印象を与えます。

ここでは、似ている色との違いを表にまとめてみましょう。

| 色名 | 特徴 |

|---|---|

| 路考茶 | 鶯色に近い渋い緑みの茶色。江戸時代の流行色。 |

| 鶯色 | やや明るめの黄みがかった緑色。春を象徴する色。 |

| 樺茶色 | 赤みを帯びた茶色で、より温かみのある印象。 |

鶯色と比べると、路考茶は黄緑よりも暗く、深みのある色味です。

また、赤みが強い樺茶色と比べると、より自然で控えめな印象になります。

この控えめな美しさこそが、江戸の女性たちを魅了した理由といえるでしょう。

路考茶の由来と歴史

路考茶という名前には、ある人物と時代背景が深く関わっています。

この章では、その色がどのように誕生し、どのように江戸中で愛されたのかを詳しく見ていきましょう。

二代目瀬川菊之丞と「路考茶」の誕生秘話

路考茶の名は、江戸時代の歌舞伎役者二代目・瀬川菊之丞が襲名前に名乗っていた通称「王子路考(おうじろこう)」に由来しています。

この人物が舞台衣裳や日常の衣に好んで用いた色が、後に「路考茶」と呼ばれるようになりました。

つまり、この色名は特定の人物名を冠した最初期の色名のひとつでもあるのです。

| 名称 | 由来 |

|---|---|

| 路考茶(ろこうちゃ) | 歌舞伎役者・王子路考が好んだ色。 |

| 瀬川菊之丞 | 江戸で人気を博した女形役者。路考時代の愛用品が流行の発端に。 |

当時、江戸のファッションリーダーであった歌舞伎役者たちは、人々の憧れの存在でした。

その中でも瀬川菊之丞は、美しさと優雅さで群を抜いており、彼が身につける色や柄はすぐに流行したといわれています。

路考茶は、まさに一人の俳優が時代を動かした「ファッションカラー」だったのです。

江戸時代の流行と女性たちの憧れ

江戸の町では、路考茶の人気が爆発的に広まりました。

町娘から上流階級の女性まで、誰もがこの色を取り入れた着物や帯を身につけたといいます。

| 時期 | 流行の特徴 |

|---|---|

| 18世紀中頃〜19世紀初頭 | 江戸の女性たちの間で路考茶が大流行。 |

| 70年以上 | 代々の「路考」襲名とともに色の人気が続いた。 |

浮世絵にも、路考茶の衣をまとった美人画が多く描かれています。

そのことからも、この色がどれほど庶民に浸透していたかがうかがえます。

路考茶は、江戸の女性たちの「粋」を象徴する色として愛され続けたのです。

路考茶が持つ意味と印象

色には、それぞれが持つ「心理的な印象」や「文化的な意味」があります。

この章では、路考茶が与えるイメージや、その色がもつ象徴的な意味を解説します。

心理的・文化的な意味

路考茶は、緑みを帯びた茶色という独特のバランスを持つ色です。

心理的には落ち着き・安定・自然との調和を象徴し、視覚的にも安心感を与えます。

そのため、古くから控えめで上品な印象を演出する色として親しまれてきました。

| 側面 | 意味・印象 |

|---|---|

| 心理的印象 | 落ち着き・安定感・大人の品格 |

| 文化的背景 | 江戸の粋・渋さ・侘び寂びの象徴 |

| 象徴するもの | 成熟した美・静かな情熱 |

また、茶色という色自体が「土」や「木」といった自然を連想させるため、環境に馴染みやすいのも特徴です。

その中でも路考茶は、茶の中にわずかな緑を含むため、「自然の中に生まれた洗練」という独自の魅力を持っています。

華やかさよりも静かな深みを感じさせる、まさに“粋な渋さ”の代表格です。

現代デザインにおける「路考茶」の使われ方

現代でも路考茶は、和のデザインを中心にさまざまな場面で使われています。

特に、ナチュラル系のインテリアやパッケージデザイン、着物の染色などに多く取り入れられています。

| 用途 | 使用例 |

|---|---|

| インテリア | 木材や畳など、自然素材と相性が良い落ち着いた色調。 |

| ファッション | 和装・カジュアル服ともに使いやすく、季節を問わない。 |

| グラフィックデザイン | 高級感や伝統を表現する際のアクセントカラーとして使用。 |

また、デジタルデザインでは#927A30というWebカラーで再現され、背景色として使うと落ち着いた印象を与えます。

路考茶は「古さ」ではなく、「時代を超える美しさ」を感じさせる色なのです。

路考茶と似ている伝統色の比較

日本の伝統色には、路考茶と似たような深みのある茶系・緑系の色が数多く存在します。

この章では、それらの色と路考茶を比較しながら、それぞれの違いと魅力を見ていきましょう。

鶯色や樺茶色との違い

路考茶は、鶯色(うぐいすいろ)や樺茶色(かばちゃいろ)などとしばしば混同されます。

しかし、色の方向性や印象には明確な違いがあります。

| 色名 | 系統 | 印象・特徴 |

|---|---|---|

| 路考茶 | 茶色+緑み | 渋く落ち着いた雰囲気。控えめな上品さが魅力。 |

| 鶯色 | 黄緑系 | 明るく春らしい印象。生命感のある色。 |

| 樺茶色 | 赤茶系 | 温かみがあり、どこか懐かしい印象を与える。 |

路考茶は、これらの中でも特に「静けさ」や「奥ゆかしさ」を感じさせる色です。

江戸の人々が「粋」と称した美意識にも通じる、控えめな美しさがそこにあります。

色そのものが派手さではなく、内面の深みを語るような存在感を放っています。

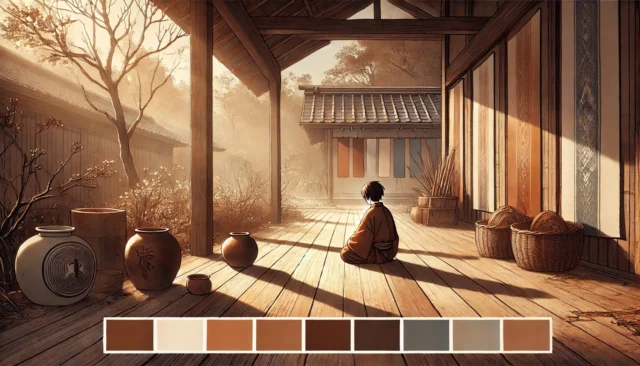

路考茶が使われる代表的な和の配色例

路考茶は、他の伝統色と組み合わせることでさらに魅力を引き立てます。

ここでは、和のデザインや着物などでよく使われる配色例を紹介します。

| 組み合わせ色 | 配色の印象 |

|---|---|

| 生成り色(きなりいろ) | 自然で穏やかな組み合わせ。ナチュラルな印象。 |

| 藍色(あいいろ) | 深みのあるコントラストで、品格を感じさせる。 |

| 紅梅色(こうばいいろ) | 茶の渋さと紅の明るさが調和する、粋な配色。 |

たとえば、路考茶の着物に生成りの帯を合わせると、控えめながら品のある印象に仕上がります。

また、藍色との組み合わせは、落ち着きと高級感を同時に表現できます。

路考茶は、どんな色とも自然に調和する「懐の深い伝統色」なのです。

まとめ|路考茶が今も愛される理由

ここまで、路考茶の由来や特徴、そして文化的な意味について見てきました。

最後に、この色が今なお多くの人々に愛され続ける理由を振り返りましょう。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 由来 | 歌舞伎役者・王子路考の愛用色として誕生した。 |

| 特徴 | 鶯色に近い渋みのある茶色で、上品かつ控えめ。 |

| 印象 | 落ち着き・品格・伝統美を感じさせる。 |

江戸時代から続くこの色は、単なるファッションの流行にとどまらず、「粋」や「美意識」を体現する存在として受け継がれてきました。

現代においても、自然素材や和の美しさを大切にするデザインにおいて、路考茶は欠かせない色のひとつとなっています。

古典的でありながら、どこかモダンさも感じさせる。

それが、時代を超えて愛される「路考茶」の最大の魅力なのです。