雄黄(ゆうおう)は、鮮やかで明るい黄色を持つ日本の伝統色です。

この色の起源は、硫化ヒ素を主成分とする鉱物「石黄(せきおう)」にあり、古くから絵画や工芸に用いられてきました。

雄黄という色名には、「自然の輝きを閉じ込めた黄金」という意味が込められています。

本記事では、雄黄の由来やカラーデータ、歴史的背景、そして心理的な意味合いまでを丁寧に解説します。

あなたもこの記事を通して、古代から続く日本の色文化の深さと、美しさを感じてみませんか。

雄黄(ゆうおう)とは?その意味と由来

雄黄(ゆうおう)は、古代から使われてきた日本の伝統色のひとつで、鮮やかで明るい黄色を指します。

この章では、その色の由来となった鉱物「石黄(せきおう)」との関係や、「雌黄(しおう)」との違いをわかりやすく解説します。

雄黄の語源と鉱物「石黄」との関係

雄黄の由来は、硫化ヒ素(ひそ)を主成分とする鉱物「石黄(せきおう)」からきています。

この石黄は、古くは「雄黄(ゆうおう)」とも呼ばれ、これがそのまま色名として使われるようになりました。

石黄は、自然界では金属光沢を帯びた黄色い結晶として産出し、粉末状にすると非常に美しい黄色の顔料になります。

純度が高い石黄ほど、発色が明るく鮮やかになるのが特徴で、古来より絵画や装飾品に利用されてきました。

| 名称 | 主成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| 雄黄(ゆうおう) | 硫化ヒ素(As2S3) | 明るく鮮やかな黄色。顔料やお守りに使用された。 |

| 雌黄(しおう) | 硫化ヒ素(As4S4) | やや濃く赤みを帯びた黄色。絵画や薬用に使われた。 |

「雄黄」と「雌黄」の違いとは?

古くは、石黄の中でも淡い色を「雄黄」、濃い色を「雌黄」と呼んで区別していました。

現在では「雄黄」が明るい黄色、「雌黄」が赤みを帯びた黄色として認識されています。

面白いことに、かつて「雄黄」は「鶏冠石(けいかんせき)」とも呼ばれていましたが、時代が進むにつれ「雌黄」の別名として使われるようになったのです。

つまり、同じ鉱物でも時代や用途によって名前が変化してきたというわけです。

このように、雄黄という色名には、日本人の自然への観察力と、微妙な色の違いを見分ける繊細な感性が込められています。

雄黄とは、自然と文化が融合した日本の美意識を象徴する色なのです。

雄黄の色の特徴とカラーデータ

この章では、雄黄(ゆうおう)の色の特徴と、RGBやCMYKなどのカラーデータをわかりやすく整理します。

また、現代のデザインでどのように活用されているのかも紹介します。

RGB・CMYK・Webカラーコードの詳細

雄黄は、明るく鮮やかな黄橙色(おうとうしょく)に分類されます。

デジタルや印刷で扱う際には、以下のカラーデータを基準に使用されます。

| 色指定 | 値 | 説明 |

|---|---|---|

| RGB | R:238 / G:157 / B:25 | モニター表示用の三原色。温かみのある黄色。 |

| CMYK | C:0 / M:45 / Y:90 / K:5 | 印刷用の4色構成。明るくはっきりとした発色。 |

| Webカラー(Hex) | #EE9D19 | HTMLやCSSで指定するカラーコード。 |

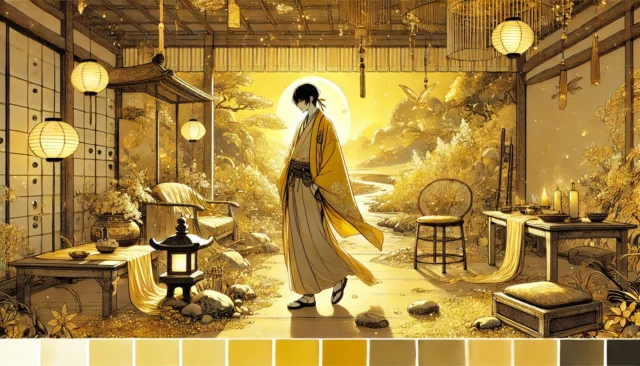

雄黄は、黄色の中でも特に暖かく、柔らかい印象を与える色です。

黄金色よりもやや明るく、日光のような自然な輝きを感じさせます。

現代のデザインにおける雄黄の使われ方

現代では、雄黄のような黄橙系の色は「活気」や「幸福感」を表現する色として、様々な分野で用いられています。

特にインテリアやファッション、Webデザインなどで、明るさと品の両立が求められる場面にぴったりです。

| 分野 | 使用例 | 効果 |

|---|---|---|

| インテリア | 照明や壁紙、アクセントカラー | 空間を温かく、やさしい印象に整える。 |

| ファッション | 和服や小物、スカーフなど | 華やかさと落ち着きを両立する。 |

| Webデザイン | ボタンや背景のアクセント | クリック誘導や親しみやすさを高める。 |

ただし、雄黄は黄色の中でも発色が強いため、多用すると視覚的に疲れることがあります。

そのため、白やグレーなどの無彩色と組み合わせると、よりバランスの取れたデザインになります。

雄黄は「明るさ」と「伝統」を同時に表現できる、非常に貴重な日本の色です。

雄黄の歴史と文化的背景

雄黄(ゆうおう)は、単なる色名ではなく、日本や中国の文化の中で特別な意味を持ってきた存在です。

この章では、古代の記録や文学作品に登場する雄黄の姿をたどり、その歴史的価値を解説します。

古代から平安時代までの記録

雄黄は、奈良時代からすでに日本に知られていたと考えられています。

その最も古い記録の一つは、平安時代に編纂された『続日本紀(しょくにほんぎ)』です。

ここでは、雄黄が顔料や薬用として用いられていたことが記されています。

また、雄黄は中国から伝来した鉱物でもあり、『石黄(せきおう)』の名で知られていました。

雄黄は、古代東アジアの交流とともに日本の文化に根づいた色といえるでしょう。

| 時代 | 使用例 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 奈良時代 | 中国からの輸入品として珍重 | 顔料・薬用 |

| 平安時代 | 宮廷での装飾や文書彩色に使用 | 彩色料 |

| 江戸時代 | 絵画や読本『雨月物語』に登場 | 退魔的象徴 |

日本画や文学作品に見られる雄黄の表現

江戸時代の文学作品『雨月物語(うげつものがたり)』では、雄黄が「蛇の化身を退治するための道具」として登場します。

これは、雄黄に毒性があり、邪悪なものを祓う力があると信じられていたためです。

実際、雄黄はヒ素を含む有毒鉱物であり、取り扱いには非常に注意が必要でした。

しかし、その危険性と同時に、「強い力を秘めた神聖な物質」としても扱われたのです。

また、日本画においては、雄黄は金色に近い輝きを持ち、装飾的な美を引き立てる役割を果たしてきました。

特に仏画や屏風絵では、金箔の下地や補色として使われ、華やかさと神聖さを同時に表現していました。

雄黄の色は、時代を超えて「力」「神秘」「再生」を象徴する存在だったのです。

雄黄の象徴と意味合い

雄黄(ゆうおう)は、単なる黄色ではなく、古来より特別な意味を持つ象徴色です。

この章では、黄色が持つ心理的効果や、雄黄が誕辰色(8月20日)として持つ意味を解説します。

黄色が持つ心理的効果

黄色は、一般的に「明るさ」「希望」「知性」などを象徴する色とされています。

その中でも雄黄のような温かみのある黄色は、落ち着きとエネルギーのバランスを持つ特別な色です。

人の気分を前向きにし、安心感を与える心理的効果があるといわれています。

| 感情との関係 | 雄黄の印象 |

|---|---|

| 活力・元気 | 太陽のような明るさで気持ちを高める |

| 知性・論理 | 集中力や判断力をサポートする色 |

| 安定・信頼 | 黄金色に近く、品位を感じさせる |

こうした心理的効果から、雄黄はインテリアやデザインだけでなく、企業ロゴや制服などにも応用されています。

特に「信頼感」と「前向きさ」を両立したい場面で効果的な色といえるでしょう。

誕辰色(8月20日)としての雄黄の意味

日本の伝統色には「誕辰色(たんしんしょく)」という考え方があり、誕生日ごとに対応する色が定められています。

雄黄は、8月20日の誕辰色とされています。

この日に生まれた人は、雄黄のように明るく、周囲を照らす存在になると言われます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 誕辰日 | 8月20日 |

| 性格の傾向 | 穏やかで包容力があり、人を導くリーダー気質 |

| 色の意味 | 安心感・温もり・明朗さ |

雄黄が持つこの「明朗さ」は、単なる外向的な明るさではなく、他人を元気づけるような内面の強さを表しています。

つまり、雄黄は「人を照らす力」を象徴する色なのです。

まとめ:今に生きる「雄黄」という伝統色

ここまで見てきたように、雄黄(ゆうおう)は単なる古代の色ではなく、今なお息づく日本の伝統色のひとつです。

鉱物「石黄」から生まれたこの色は、文化・歴史・心理のすべての側面で深い意味を持っています。

雄黄が伝える日本の色文化

雄黄は、自然界の鉱物を通して得られた色であり、日本人の自然への敬意と観察力を象徴しています。

その明るく上品な黄色は、黄金のような輝きを持ちながらも、どこか控えめな温かさを感じさせます。

これは、日本の「わび・さび」の精神にも通じる独特の美意識です。

| 側面 | 雄黄が象徴する意味 |

|---|---|

| 自然観 | 鉱物から得られる色への感謝と畏敬 |

| 文化的価値 | 古典文学や絵画における神聖な存在 |

| 心理的効果 | 前向きさ・安心感・包容力 |

現代における雄黄の活かし方

現代でも、雄黄の持つ鮮やかで柔らかな黄色は、多くの分野で応用できます。

デザインやアートでは「調和」と「希望」を象徴するカラーとして、ブランドのアイデンティティ表現にも最適です。

また、雄黄のような伝統色を学ぶことは、単に色彩感覚を磨くだけでなく、日本文化の深層を理解することにもつながります。

雄黄は、古代から現代へと受け継がれる「光の記憶」。

その輝きは、これからのデザインや暮らしの中でも静かに息づき続けるでしょう。