「樺色(かばいろ)」という言葉を聞いたことがありますか。

それは、日本の自然と文化の中で育まれた、赤みを帯びた橙色のことです。

樺の樹皮や蒲(がま)の穂に由来し、どこか温もりを感じさせるこの色は、古典文学や歌舞伎にも登場するほど長い歴史を持っています。

現代では、ファッションやインテリア、Webデザインなどにも取り入れられ、伝統とモダンをつなぐ色として注目されています。

この記事では、樺色の由来・意味から、似ている色との違い、そして効果的な使い方までを丁寧に解説します。

読むほどに、樺色という日本の色がもつ深い魅力と心地よさを感じていただけるはずです。

樺色とはどんな色?

この記事の最初の章では、「樺色(かばいろ)」がどんな色なのかを詳しく見ていきます。

単なるオレンジ色ではなく、どこか温かみと深みを感じさせるこの色には、日本人の感性が詰まっています。

ここでは、色の数値データや名前の由来など、基礎的な情報を整理していきましょう。

樺色の基本データ(RGB・CMYK・Webカラー)

まずは、樺色の基本的なカラーデータを見ていきます。

数値で見ることで、他の色との違いも理解しやすくなります。

| 項目 | 値 |

|---|---|

| RGB | R:197 / G:89 / B:26 |

| CMYK | C:30 / M:80 / Y:95 / K:0 |

| Webカラー(Hex) | #C5591A |

| 誕辰色 | 11月9日 |

これらの数値を見ても分かるように、樺色は赤みを帯びた橙色で、自然界の中でも非常に温もりのある色として知られています。

彩度が高く、明るさも適度にあるため、視覚的に落ち着きを与えながらも印象に残りやすい色です。

樺色の由来と名前の意味

「樺色」という名前は、その名の通り樺(かば)の樹皮の色に由来しています。

樺の木は白樺などに代表され、樹皮の内側には赤みの強い橙色が見られます。

この自然な色合いが、古くから人々の生活の中で印象的な存在となり、染色や装飾に使われるようになりました。

| 由来となった素材 | 色の特徴 |

|---|---|

| 樺の樹皮 | やや赤みのある橙色で、温かく柔らかい印象 |

| 蒲(がま)の穂 | 落ち着いた茶系寄りの橙色 |

また、「樺色」は蒲色(がまいろ)とも表記されることがあります。

どちらも同じ由来を持ちますが、わずかに明度や赤みのニュアンスが異なります。

このように、自然の素材に根ざした色名には、古来の日本人が自然と共に生きてきた感性が息づいているのです。

樺色とは、自然の温もりと優しさを映し出す、日本らしい伝統色と言えるでしょう。

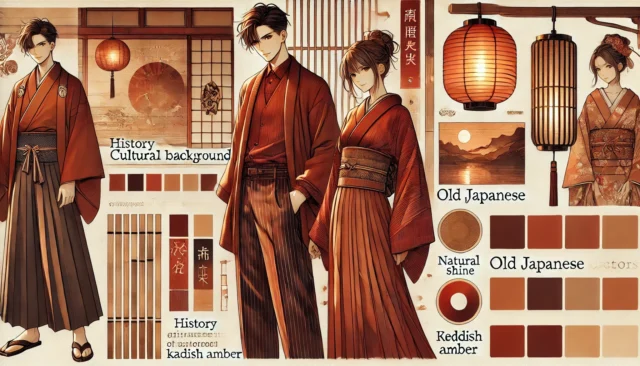

樺色の歴史と文化的背景

この章では、樺色が日本文化の中でどのように使われてきたのかを紐解いていきます。

色の由来を知るだけでなく、その時代背景や人々の感性に触れることで、樺色の奥深さがより感じられるでしょう。

古典文学や歌舞伎に見る樺色の登場

樺色は、古典文学や舞台芸術の世界でもしばしば登場します。

特に江戸時代の歌舞伎狂言『伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)』には、次のような一節が見られます。

「何声色とは聞かない染色だな。ヱヱかば色の事であろ」

この台詞からも分かるように、当時の人々の間で「樺色」はすでに知られた色として浸透していたことがわかります。

樺色は、上品で控えめながらも華やかさを持つ色として、武家や町人の衣装にも用いられました。

| 時代 | 主な使用例 |

|---|---|

| 江戸時代 | 歌舞伎衣装、染め物、装飾品 |

| 明治〜大正時代 | 女性の着物や帯、工芸品 |

| 現代 | デザイン・アート・テキスタイル |

こうして見ると、樺色は時代を超えて人々の暮らしや美意識の中に息づいてきた色だと分かります。

日本の伝統色としての位置づけ

日本の伝統色の中で、樺色は暖色系の代表的な中間色に位置づけられます。

「橙色」や「紅色」のように強い主張を持つわけではありませんが、落ち着きと自然の温もりを併せ持つ色として親しまれてきました。

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| 暖色系 | 赤みを帯びた橙色で、優しさと安定感を演出 |

| 伝統色グループ | 自然由来の中間色として、茶色・橙系統に分類 |

また、樺色は秋や晩秋の情景を想起させる色でもあります。

紅葉の色づきや、夕日に染まる木の幹など、日本の四季を感じさせる場面で使われることが多いのです。

そのため、和装のコーディネートや和菓子のパッケージなど、「あたたかさ」や「穏やかさ」を表現したい場面で重宝されてきました。

樺色は、四季の美しさと人の心をつなぐ“和の象徴”ともいえる色なのです。

樺色と似ている色の違い

樺色は日本の伝統色の中でも人気の高い色ですが、似たような色がいくつも存在します。

特に「樺茶(かばちゃ)」や「橙色(だいだいいろ)」とは混同されやすいので、その違いを整理しておきましょう。

樺茶・橙色との比較

まず、代表的な似た色である樺茶と橙色を表で比較してみます。

見た目が似ていても、色の構成や印象には明確な違いがあります。

| 色名 | 系統 | 特徴 |

|---|---|---|

| 樺色 | 赤みの強い橙色 | 自然な温もりと深みを感じさせる |

| 樺茶 | 茶系の橙色 | より落ち着いた渋みのある色合い |

| 橙色 | 純粋な橙色 | 明るく元気な印象でビビッドトーン |

樺茶は「茶色寄り」、橙色は「黄寄り」、そして樺色はその中間に位置します。

このわずかな違いが、印象や使われるシーンを大きく変えるのです。

微妙な色合いの見分け方

実際に布地や塗料、デジタルカラーで見比べると、その差はより明確に分かります。

以下のポイントを押さえると、樺色を見分けるコツがつかめます。

| 見分けのポイント | 樺色の特徴 |

|---|---|

| 赤みの強さ | 橙色よりもやや赤みが強く、柔らかい印象 |

| 明度 | 樺茶よりも明るく、落ち着いた中にも温かみがある |

| 印象 | 自然な木肌や紅葉のような穏やかな美しさを感じさせる |

例えば、秋の森を歩くと、幹の色や落ち葉の中に「樺色」に近い色味を見つけることができます。

それはまるで、自然の中にある“柔らかな炎”のようです。

樺色は、赤でも橙でも茶でもない、絶妙なバランスが魅力の色なのです。

現代デザインにおける樺色の使い方

樺色は、伝統的な色でありながら、現代のデザインシーンでも高く評価されています。

その理由は、自然由来の温かさと上品さを併せ持ち、幅広いジャンルに調和する色だからです。

ここでは、ファッションやインテリア、Webデザインなど、樺色の現代的な活用例を見ていきましょう。

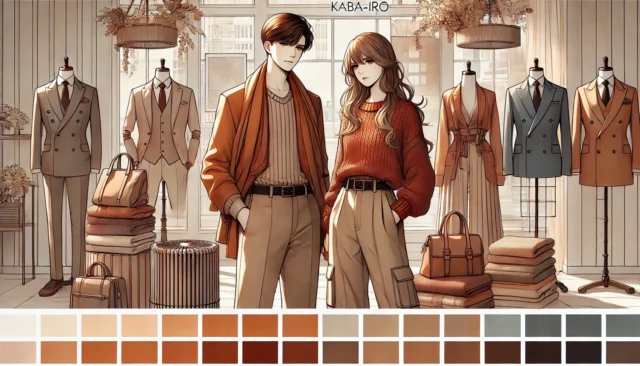

ファッション・インテリアでの活用例

樺色は、特に秋冬のファッションやインテリアにぴったりの色です。

赤ほど派手すぎず、茶色ほど地味でもないため、上品でナチュラルな印象を与えます。

| ジャンル | 活用例 |

|---|---|

| ファッション | ニット、スカート、レザージャケット、ブーツなどに取り入れると温かみが出る |

| インテリア | 木製家具や布製ソファと相性が良く、部屋に落ち着きを与える |

| 雑貨・小物 | 革製の財布、名刺入れ、ノートカバーなどに使うと高級感が演出できる |

たとえば、樺色のニットとベージュのコートを合わせると、やわらかなグラデーションが生まれます。

インテリアでは、観葉植物の緑と組み合わせると、自然のぬくもりを感じる空間に仕上がります。

樺色は「ナチュラル×上品」をテーマにしたコーディネートの主役になれる色です。

Webデザインや印刷物での配色ポイント

デジタルデザインの世界でも、樺色は「信頼感」や「落ち着き」を表現するのに最適な色です。

ビジネスサイトやブランドロゴ、商品パッケージなど、幅広い場面で活躍します。

| 配色パターン | 特徴 |

|---|---|

| 樺色 × 白 | 清潔感とナチュラルさを両立。北欧テイストのデザインに最適。 |

| 樺色 × 黒 | シックで高級感のある印象に。大人っぽいブランドサイトにおすすめ。 |

| 樺色 × 緑(深緑系) | 自然を感じる温かみのある配色。エコ・サステナブル系のデザインと好相性。 |

デジタルで使用する際は、彩度を少し落とすことで柔らかな印象にできます。

逆に、印刷物では少し明るめに設定すると発色が良くなります。

樺色はトーン調整によって雰囲気を自在に変えられる、応用力の高い色なのです。

だからこそ、ロゴデザインやポスター、広告ビジュアルなど、見る人に温かい印象を残したい場面で重宝されています。

現代における樺色の魅力は、伝統とモダンが融合した「時代を超えるデザイン性」にあります。

まとめ:樺色が持つ魅力と使いこなしのコツ

ここまで、樺色の由来や文化的背景、そして現代デザインでの活用方法を見てきました。

最後に、樺色という色が持つ魅力と、上手に使いこなすためのポイントを整理しておきましょう。

樺色が愛される理由

樺色は、古来より自然や生活に密着してきた日本らしい色です。

その魅力は、単なる色味以上に、人の心を温める“ぬくもり”にあります。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 自然の象徴 | 樺の木や蒲の穂に由来し、自然との調和を感じさせる |

| 文化的価値 | 古典文学や伝統芸能にも登場し、歴史的に愛されてきた色 |

| デザイン性 | モダンにもマッチする柔らかく上品なトーン |

派手すぎず、地味すぎないこの中間色は、時代を超えて人々に安心感を与え続けています。

樺色を上手に使いこなすポイント

樺色を上手に使うためのコツは、「組み合わせ」と「目的の明確化」にあります。

使うシーンに応じて、相性の良い色や素材を意識することで、樺色の持つ魅力がより際立ちます。

| 目的 | おすすめの組み合わせ |

|---|---|

| 上品で温かい印象を出したい | ベージュ・アイボリー・生成り色と合わせる |

| 落ち着いた雰囲気を作りたい | 深緑・こげ茶・紺色などの濃色系と合わせる |

| 現代的で洗練された印象を出したい | グレーや白を基調にアクセントとして樺色を使う |

また、素材によっても印象が変わります。

光沢のある布地に使えば上品に、マットな質感にすればナチュラルに見せることができます。

樺色は“引き算の美”が似合う色でもあります。

少量を差し色として使うことで、空間やデザイン全体に深みを加えられます。

まとめると、

- 樺色は自然と調和する日本的な暖色である。

- 文化・デザインの両面で長く愛されてきた。

- 配色と素材の工夫次第で、現代にも美しく映える。

樺色とは、伝統と現代を結ぶ“あたたかい橋渡し”のような色なのです。