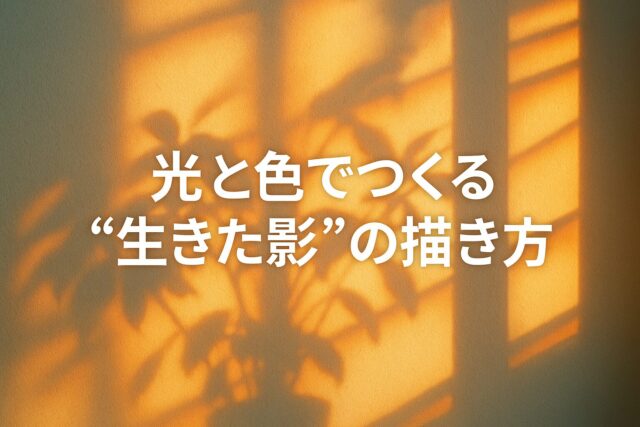

影は「黒を足しただけの暗部」ではなく、光源色・環境光・反射光・固有色・色温度の相互作用で成立する“色付きの光の不足領域”です。

黒一色で塗ると立体感や空気感が失われ、彩度が濁りコントラストが平板になります。

適切な影色づくりは、①光源の色(暖/冷)、②環境光(周囲の支配的色)、③反射光(近接物体から跳ね返る色)、④対象物の固有色、⑤画材特性(油彩・水彩・デジタル)を分析し、補色・近似色・中間灰色のコントロールで“温冷差”と“彩度差”を同時に設計するプロセスです。

補色混合は自然な減彩を起こし中間色(ニュートラル)を作り、黒よりも空気を含んだ立体的な影を与えます。

影色の基本原理

影は光が完全にゼロの闇ではなく、主光源が遮られて“直接光成分が減衰した場所”に、環境光(空や壁・床など大面積要素からの全方向性散乱光)と近接物体から跳ね返る反射光(バウンスライト)が重なり合って残存している混合光の領域です。

これらの残存光は元の光源スペクトルから特定波長が割合的に欠落・増幅した“偏った平均スペクトル”を作るため、影は単なる暗灰ではなく微妙な色相傾向を持ちます。

一般に影色は主光源色の補色~近補色方向へシフトする傾向があり(暖色系光源=低色温度下では冷たい群青・青紫寄り、寒色系光源=高色温度下では温かい灰橙・赤紫寄り)、これは人間の視覚が相対的色順応により光源側の色を基準化し、残差として反対色を知覚しやすくなる対比効果も関与しています。

さらに環境光のスペクトル支配が強いシーン(例:晴天昼=レイリー散乱で短波長優勢)では影全体が青~青紫方向に寄り、夕暮れやマジックアワー(低色温度・長波長優勢)では影が中性的な灰紫~青緑~柔らかな橙灰の間を揺れながら“温冷混合グラデーション”を形成します。

都市夜景では複数光源(ナトリウムランプの橙、LEDの冷白、看板の彩色光)が干渉し、影域の局所で色相が斑状に分化するため、単一トーンでの処理は不自然さを生みます。

こうした物理+知覚の二重要因を踏まえると、影色設計は“光を引く”のではなく“残存光のスペクトルバランスを再構築する”操作であり、補色方向へのシフト量・彩度保持量・局所的な反射色の再注入を意図的に調整することが質感と空気感を整える鍵になります。

光源色と色温度

太陽光や人工光の色温度は早朝/夕方 3000〜4200K、正午晴天で 5200〜6500K、曇天や北向き窓光で 6500〜8000K にまで上がり、人工照明はタングステン 2700〜3200K、LED/蛍光で 4000〜6500K と幅があります。

色温度が低くなるほど(スペクトルに赤〜黄成分が多いほど)対象の“直接光側”は暖まって知覚的バランスを取ろうとする視覚順応により影が相対的に青〜青紫方向へシフトして見えます。

逆に高色温度(昼下がりの青空散乱、北窓、曇天)では主光自体が寒色寄りのため、影領域で残存する反射光・地面反射(多くは暖色系:土・肌・木材)が相対的に目立ち、わずかに灰橙〜赤紫寄りの“温かい影”が成立します。

実際の観察では影内の最暗部(コアシャドウ)は必ずしも最も冷い/暖かい色ではなく、温冷は影縁→半影→反射光境界で緩やかにグラデーションします。

デジタルで色温度差を設計する際は、主光レイヤーをやや飽和(S+5〜10%)、影レイヤーは色相を ±20〜40° 回転+彩度軽減(S−10〜25%)し、明度を 10〜35% 落とすワークフローが扱いやすいです。

実写素材を参考にスポイトしたあと、そのまま使わず**温冷コントラストが弱ければ影色相を補色側へ 5〜10° だけ押す“マイクロ補正”**をかけると絵画的読みやすさが増します。

固有色と環境色

物体が本来持つ固有色(ローカルカラー)は、影に入ると“明度だけが落ちる”のではなく、

- ①主光成分の減少、

- ②環境光スペクトルの相対増大、

- ③反射光の局所追加、

の三段階で色相と彩度が連続的に再配分されます。

例えば緑の箱が室内の木床上にあるとき、影部では箱の緑顔料反射のうち黄緑〜緑中波長が減少し、床から跳ね返る暖色(赤橙系)が加わり、結果として“ややくすんだオリーブ〜灰緑褐”が出現します。

これを単純に黒で暗くすると、箱—床間の相互作用情報(共鳴色)が失われ“浮いた暗色パッチ”になります。

ペインティング時は固有色→補色少量→環境色少量の順に混ぜ“ニュートラル寄りだが固有色と関係性が残る”点を探ります。

過剰に灰色化したら“固有色に近いが一段暗い”彩度レスキュー色を薄くグレージングし色相一貫性を戻します。

環境色が強いシーン(森林の緑、海辺のシアン)は影の彩度がむしろ局所的に上がるケースがあるため“影=必ず低彩度”という固定観念を避けることが重要です。

補色混合の役割

補色混合は“明度を過剰に落とさず彩度だけを制御する減彩フィルター”として機能します。

青+オレンジ、黄+紫、赤+緑などの組合せはスペクトルの相補領域を相互に打ち消し合い、黒顔料による減光より柔らかい中立化(ニュートラリゼーション)を実現します。

ポイントは“直接 1:1 で泥化させない”ことで、基準:補色= 3:1 もしくは 4:1 から開始し、必要に応じ 2:1 へ寄せて“ターゲット中庸色”を探る手順が安定します。

さらに第三色(わずかな共通暖色/冷色)を数%混ぜる“バッファー”で振れ幅と濁りを緩衝できます。

デジタルでは HSL 操作で補色方向へ色相回転 (±150〜180°) → 彩度 30〜60% → 明度 40〜55% を基準として試し、Multiply で重ねると自然な影基底色に。

アナログでは補色混合後に元の固有色を 5〜10% 再添加して“固有色アンカー”を残し、完全グレー化を防ぎます。

補色戦略は温冷差を作る骨格でもあり、主光が暖なら影補色は冷方向(青群)寄りでわずかに緑/紫に振り、主光が冷なら影補色は暖方向(オレンジ〜赤紫)へ回転させ 2 ステップの温冷グラデーション(ハーフトーン→コア)を設計します。

これにより“影が汚い”最大要因である 彩度急落+色相断絶 を回避し、統一感とボリューム感を両立できます。

やってはいけない“真っ黒影”とその理由

影を即座に黒(純黒顔料 / 100%K / #000000)でベタ塗りすると、

- ①周囲との色相リレーション断絶 → 画面内で色相循環(カラーハーモニー)が途切れ主役色が沈む、

- ②彩度コントロール不能 → 黒は全波長を同時に吸収するため段階的減彩・色温度差の微調整ができず “全部同じ種類の暗さ” になる、

- ③反射光の表現余地喪失 → 先に最暗値を埋めてしまうことで後から“持ち上げ”ても濁った灰にしかならずバウンスカラーを綺麗に乗せられない、

- ④質感の単一化 → 金属・半透明・ベルベットなど異素材差をエッジ/彩度/温冷差で描き分ける余地がなくなる、

- ⑤遠近感(大気遠近)崩壊 → 遠景ほど青灰・高明度化するはずが均一な黒で手前‐奥の空気層が潰れる、

- ⑥プリント/出力時の階調圧縮 → 純黒領域が飽和しディテールがトーンカーブ上で潰れる、といった複合的な問題を連鎖的に生みリアリティと説得力を急激に低下させます。

また視覚心理的にも、完全黒面積が大きいと“色順応”で周囲の中間暗部が相対的に明るく・彩度低く感じられ、結果として意図よりコントラストの浅いモヤっとした画面に見えます。

さらに黒(=無彩)で影を統一すると“光源色の逆説的提示”ができず、暖光下の冷影 / 冷光下の暖影といった温冷ペアによる立体的シェーピング手掛かり(Cool-Warm Modeling Cues)が失われます。

避ける代替策としては、(a) 固有色 + 近補色でまず“色付きの暗”を確保し、(b) コアシャドウにのみ低彩度・低明度のニュートラル(ブルーオレンジ or レッドグリーンの調停色)を配置、(c) 外縁に環境光/反射光色で彩度リバウンドを与える三層構造が有効です。どうしても最暗点が欲しい場合は、最後の仕上げで“局所アクセント(Lost & Found EdgesのFound側)”としてピクセル的に限定投入し、全体を黒の海にしないことが重要です。これが多くのペインティング指導で“黒直行”を避け、段階的ニュートラル化を推奨する本質的理由です。

影色設計の5ステップ(アナログ/デジタル共通)

- 光源分析:主光源の色温度(数値: 3000K 暖 / 5500K 中立 / 6500K 以上冷)・方向(トップ / サイド / バック / スポット)・硬さ(直射=エッジ硬 / 拡散=エッジ柔)を最初に仮定し、シーンの“時間帯”と“天候”を脚注メモ化。複数光源がある場合は“主=形状、補=色統合、アクセント=リム”と役割ラベリングして優先順位をつけ、影設計時に迷わない参照軸を作る。デジタルでは新規ノートレイヤーに矢印と Kelvin 値を書き込む、アナログではサムネイル(小下絵)で3案比較して最適案を選定。

- 環境色抽出:背景・床・大型オブジェクト・空・空気遠近(大気散乱色)から支配色を“主環境色”と“副環境色”の最大2色に限定抽出。HSL/HSV で環境色の平均 Hue を把握し、影ベーストーンは主環境色へ 10〜25° 以内の色相差で寄せると全体調和が取りやすい。屋外晴天=空のシアン~ブルー、室内木材多=黄褐色、コンクリート=中立灰〜冷灰などシーン指紋を言語化し、その語彙(“青味空気”“ウォームウッド”など)をパレットシートに記載して判断基準を視覚化。

- 固有色→減彩:対象固有色(ローカルカラー)を起点に、直ちに黒を混ぜず補色 / 近補色で段階的に減彩(Neutralization)する。具体例:鮮やかなオレンジ布=少量のブルー(ウルトラマリン)→飽和度ダウン→必要ならバイオレット一滴で冷却。目標は“まだ色味を感じるが主光より沈む”中間域。理想曲線:明度は固有色より -1.0〜-1.5 ステップ(マンセル値換算)、彩度は 10〜35% 低下。デジタルでは HSV の S を原色比 0.65〜0.85 に、V を 0.55〜0.75 に設定し、Lab なら Chroma を 10〜25% 減らし b* / a* を環境色方向へ 2〜5 程度シフト。アナログでは“試しミックススワッチ”を影用ストリップに縦並びで作り、段階ごとに使用筆記録。

- 反射光挿入:コアシャドウ外側(影の中で最暗値から少し離れた領域)に近接面の跳ね返り色を“薄い彩度復帰”として差し込む。床が緑草なら影エッジにごく薄い黄緑グレーズ、肌の近くの白シャツなら冷白〜淡青寄りをリム状に。原則:反射光の明度は周囲ライト面 < 反射光 < コアシャドウ、彩度は“影ベースより +5〜+15%” に留め過剰に明るくしない。デジタルでは新規クリッピングレイヤー(加算/スクリーンではなく通常 or オーバーレイ低不透明度 20〜40%)で色を戻し、アナログではグレージングかドライブラシで“霧状”テクスチャを付与して空気層を表現。

- 温冷コントラスト微調整:主光が暖(夕日・タングステン)なら影を相対的冷方向(青〜青紫〜中立冷灰)、主光が冷(曇天・北窓・高色温度 LED)なら影を僅かに暖方向(灰橙・灰赤紫)へシフト。最終チェックで“ライト側 Hue → 影側 Hue” の回転角が 20〜60° の範囲に収まるか確認し、0°(同色)や 120° 以上(過剰補色)を避けて自然さ維持。必要に応じ微量の第三色(環境色)を 5% 混入しハーモニー統合。ラストに全体を縮小表示(デジタル) / 鏡見る(アナログ)してライトとシャドウの色温バランスが一瞥で読めるかを評価し、不可読なら影 Hue を 5〜10° 再調整。

画材別:代表的な混色レシピ

各画材は「混ざり方(加法/減法/層化/拡散)」「透明度」「乾燥後の色変化(ドライダウン)」「彩度保持力」が異なるため、同じ“理論上の影色”でも最適な操作が変わります。

以下では基礎レシピに加え、材質別(肌・白物・金属・布・植物)と失敗例 → 修正のヒント、さらに数値比率・具体ピグメント(油彩)・デジタルHSB指標を併記して再現性を高めます。

油彩 / アクリル(不透明系ペイント)

特性:高い被覆力。過度混色で“泥化”しやすい → 物理混色は3色以内。影は“混ぜて作る”より“隣接配置+グレージング”でクリアに。

- 肌(標準光・室内 5000K):ベース(チタニウムホワイト + イエローオーカー + 少量クリムゾン):ウルトラマリン:バーントシエナ = 6:1:0.5 をパレット上で 80% まで混合→必要ならアルティミッドバイオレットを 1〜2% 追加で冷気。耳殻や血行部はアルizarin(クリムゾン)を薄膜で後乗せ。

- 肌(夕景 3500K 暖光):影ベース=前記 + ウルトラマリンではなくプルシャンブルー少量 + バーントアンバーで暗度確保(青が強く出過ぎるのを抑制)。リムライト確保用にハイライト色は未混合で保持。

- 白物体(屋外晴天):ホワイト 10 に対しウルトラマリン 0.5 + カドミウムオレンジ 0.25(= 中やや冷グレー)。日陰が深い面にはバーントシエナ極微量で“土気”を排除しつつ彩度ニュートラル化。

- 金属(クローム系):明部=ほぼホワイト + わずかにレモンイエロー。影=ウルトラマリン + アリザリン 1:1 をホワイトで 4 倍希釈→エッジにバーントアンバー点描で反射分割。黒直行禁止。

- 布(赤い布):カドミウムレッドライト + アリザリンクリムゾンで固有色→影=上記に補色のビリジャンを“筆先でつけて即拭い”レベル(比 8:1)。濁ったら最初の固有色を薄くグレーズし彩度レスキュー。

- 植物(葉):サップグリーン + レモンイエロー固有→影=サップグリーン + アリザリン + ウルトラマリン (2:1:1) で冷深緑。透過光(葉の縁)にはカドミウムイエロー + パーマネントグリーンライトをグレーズ。 失敗例:暗さ不足 → 補色追加前にまず“彩度低下方向”へ(バーントシエナ/アンバー)で段階を作る。/ 泥色 → 4色以上物理混色を避け、余剰色はグレーズ分離。

水彩(透明層重ね)

特性:透明性が高く後戻り困難。影は“段階的冷却”と“水量コントロール”で深度を出す。

- 基本プロトコル:①固有色薄層(Tea)→②補色の希薄層(Milk)→③局所コアに冷色/ニュートラル濃層(Honey)。

- 肌:第一層=ローシェンナ極薄。第二層=ウルトラマリン + バーンシエナ 1:1 を 1/10 濃度で頬~顎底。第三層=ニュートラルティント少量を目窩・首陰。血色回復はアルizarinを 5% 不透明未満で点描。

- 白物体:紙白保持→影=コバルトブルー + トランスペアレントオレンジ極薄→深部にダニエルスミス“シャドー バイオレット”少量。境界はハーフドライでリフティングして空気感。

- 緑葉:サップグリーン → コバルトブルー薄層 → インジゴ点置き。透過光縁にニッケルアゾイエローをグレーズし夕方の温を追加。

- 金属:ペインズグレー + プルシャンブルーで冷影→鏡面反射ラインは水筆で抜く。暖リフレクトはトランスペアレントレッドオキサイド極薄。 失敗例 & 修正:境界カリカリ → 乾きかけで霧吹き軽噴霧。濁り → 色を物理混色せず“別層”にし、層間完全乾燥。

色鉛筆 / マーカー(層的加法 + 光学混色)

色鉛筆:

- 手順:①固有色を低圧(筆圧 20〜30%)で均一。②影予定域へ補色系を“交差ハッチ”で敷き彩度抑制。③冷/暖どちらかアクセント色で温冷差ライン。④同系色(固有色 or やや暗トーン)で全体を 50% 圧でブレンド。必要ならブレンダーペンシル最後。

- 肌影:ピーチ系ベース → ライトバイオレット極薄 → コールドグレーII → 仕上げにサーモンピンクで統合。

- 白物体:ウォームグレーI 基礎 → クールグレーIII で主影 → バイオレットで冷端、リフレクトに少量の淡黄。 アルコールマーカー:

- 影作成:固有色 (e.g. R32) → 影色 = 固有色より H を補色側へ +30〜60° 回転 / V -15〜25% / S -10〜25%。例:R32 の影 → BV31 + 少量の RV11 ブレンドで血色保持。

- ブレンディング:暗→明に戻る方向で無段階。彩度が落ち過ぎたら“中間彩度”の同系 (例:R32→R20) をスムージング。 失敗例:紙繊維潰れ → 筆圧過多、段階は色数でなく圧制御。/ 影が汚い灰 → 補色入れすぎ、固有色を薄くリグレイズ。

デジタル(イラスト / CG)

特性:レイヤーモードと色空間(sRGB / Display P3)を利用し“破綻しない減彩”が可能。影は一括色相操作で統一し、局所差はオーバーレイ/加算で回復。

- 推奨ワークフロー:

- ベース固有色(通常 Normal)

- 一次影:Multiply(乗算)レイヤー H=固有色補色方向へ +30〜45° / S -20% / L -25〜35%(HSB基準)。肌例:H 25°→影 H 270° 近辺 (紫寄り) S 低下 L 低下。

- コアシャドウ:別 Multiply でやや彩度戻し(S -10% 程度)か Linear Burn で濃度確保。

- 反射光:Screen / Add(加算・覆い焼き)で H を環境色側へ戻し L +10〜15%。

- 色温度統一:Color Balance / Selective Color でシャドウに +Blue or +Cyan/あるいは +Red 追加し温冷差微調整。

- アンビエントオクルージョン(AO):Multiply 低彩度ニュートラル (#2a2730 など) で最狭隙間のみ。全体コントラストを壊さない 2〜4% 不透明度。

- 材質別例:

- 金属:コア影をややシャープ(ソフト円ブラシ硬さ 70%)で描き、反射光 Add で飽和度を局所上げ。色相ジャンプを 2 段階(光源色側と補色側)用意。

- 布(マット):影境界をエアブラシ + ノイズテクスチャで柔らかく、反射光は控えめ(Screen 低不透明度)。

- 肌:一次影 Multiply (紫) → 二次反射 Screen (橙) → 頬紅 Overlay (赤橙) で血行。サブサーフェス透過は Rim 付近に Add (柔らか赤)。

- 植物:環境光(空)を意識し影乗算レイヤーを青緑寄りに統一→葉縁透過を加算黄緑。

- トーンマッピング注意:最暗部 L* 5 以下は避け、後工程のグレーディング耐性を確保。ヒストグラムでクリップを確認。 失敗例 & 改善:彩度死 → Multiply で彩度落ち過ぎ→Soft Light/Overlay に切替か影色を少し彩度高めに再塗布。/ 影が“灰紫一色” → 局所 Color Dodge で反射色スパイス。

追加:パステル / ガッシュ / インク

- パステル:暗部は“黒スティック”ではなく、補色低彩度スティック(紫グレー、オリーブグレー)を重ね、最後に固有色を軽く擦り戻す。フィクサチフで暗化する前提で 5〜8% 明るめ選択。

- ガッシュ:乾燥で暗く濁りやすい→影ベースは彩度意識して 1 段階鮮やかに。白添加はカオス化の元、補色少量 + 同系ディープトーンで暗度確保。

- インク:線画付きの場合、影色は線の濃度を殺さないよう透明度 30〜50% のグレー + 色相(例:冷影=青紫)。ウォッシュでムラが出たら再ウォッシュより “Lift” で調整。

クイック参照テーブル

| 対象 | 光条件 | 推奨影色アプローチ | 比率/HSB目安 | 反射光色例 |

|---|---|---|---|---|

| 肌(昼) | 6500K | 固有桃→補色紫少量 | H +200°, S -20%, V -30% | 床色/服色 |

| 白布(屋外) | 晴天 | 青+オレンジ微量 | 青:橙=2:0.2 | 地面反射(緑/茶) |

| 赤布 | 室内暖 | 赤+ビリジャン一滴 | R8:V1 | 黄橙ランプ |

| 葉 | 晴天 | 緑→青+赤少量 | 緑:青:赤=4:1:0.5 | 土/葉裏の黄緑 |

| 金属 | スタジオ | 青紫→リム黄 | H +220°, V -40% | 背景色全般 |

| 肌(夕) | 3500K | 暖固有→冷紺影 | H -180°, S -15% | 低角度橙光 |

色相・彩度・明度のバランス戦略

- 色相:主光(キーライト)の色相角を基準に“HUE ホイール上で反対方向へ 15°〜60° 回転”が最も汎用的な温冷差。例:暖光=30°付近(黄橙)なら影は200〜230°(シアン寄り青)まで極端に振らず、まずは190°前後の青緑〜210°の青で試す。冷光=210°(青)なら影は 40〜55° の黄橙〜橙灰へ寄せる。回転角が 0〜10° だと単調、90° 以上だと劇的・スタイライズ寄り。局所差を付けるため、コアシャドウはやや補色寄り、半影は固有色寄りに“戻す”ことでグラデーション内の色相ドリフト(色相スライド)を作ると深みが出る。金属や濡れ面など高反射材は回転角を小さく(15〜25°)留めてスペクトルの鋭さを維持。皮膚・布・有機物は 30〜45° とやや大きめで柔らかさを演出。

- 彩度:影全域を一律に落とさず、“彩度の谷→回復”カーブを意識。固有色彩度を 100% とした場合、半影で 70〜80%、コアシャドウ中心で 35〜55%、反射光リムで再び 60〜70% へ軽く戻すと立体が“呼吸”する。飽和度を一気に 20% 以下へ落とすと“死色”化しやすい。水彩は濁り防止のため彩度は顔料混合ではなく層数制御(薄層2〜3回)で減らす。デジタルでは S を直接触らず、レイヤーモード(Multiply で相対的減彩 → Overlay/Screen で局所回復)を用いると色相ズレが小さい。補色を混ぜる際は“補色:固有色 = 1:4〜1:6” の比率から開始し、泥化が起きたら近似色(アナログス)で再彩度。彩度コントラストは主役への視線誘導にも効くため、焦点領域の影彩度を 5〜10 ポイント高めに“残す”テクも有効。

- 明度:明度は 段階的 3〜5 ステップ を最低限確保(ライト→ハーフトーン→コアシャドウ→反射光→接地影/キャスト影)。黒(純K)直投入は避け、補色混合 + 近似色追加で Value を 5〜10% ずつ落とす連続勾配を形成。例えばデジタル(0〜100% Scale)なら固有色 65% → 半影 55% → コア 35–40% → 反射光縁 45–50% → 接地影最暗 25–30%。接地影は彩度が極端に低くなり過ぎないよう同環境色を 5〜8% だけ足し“空気の漏れ”を残す。後工程でハイライトを上げる余白を確保するため、初期ブロックイン段階では“想定最暗より +5% 明い”設定で置き、仕上げでコンプレッション(レベル調整/グレーズ)する。トーンマッピング時にコアシャドウが 0 付近に貼り付くのを防ぎ、印刷(CMYK)での潰れも回避できる。

実践的チェックリスト

| 項目 | 質問 | OK基準 |

|---|---|---|

| 光源 | 光源色と温冷は明示したか | “暖光/冷光” をメモ |

| 環境色 | 支配色2色抽出したか | 背景/床など具体語 |

| 補色使用 | 黒の直混合を避けたか | 影は中間色帯 |

| 温冷差 | 光=暖→影=冷 or 逆 | 視覚的コントラスト |

| 反射光 | コア外周に色戻しあり | 暗部が単調でない |

| 彩度管理 | 最暗部のみ大幅減彩 | 中間部に彩度残存 |

| 質感 | 質感差(硬/柔)表現 | 境界のエッジ差 |

| 仕上げ | 全体でグレー化過多回避 | 主役色が沈んでいない |

| 中間トーン | ハーフトーンに滑らかな勾配 | 1ステップでなく3段階以上 |

| コアシャドウ | 最暗部が適所に限定されているか | 形状に沿ったリボン状/帯状 |

| エッジ | 影境界が一様でないか | 場所により硬/軟の差 |

| 空気遠近 | 遠景影が適度に低コントラストか | 遠景ほど明度上昇/彩度低下 |

| 色相一貫性 | 影色群に色相ドリフトがないか | 近接オブジェで ±15°以内 |

| 反射光彩度 | バウンス光が過飽和でないか | 本影<半影<反射光の自然勾配 |

| 材質整合 | 金属/布/肌で影の質感差が出たか | 金属=鋭/布=柔/肌=半柔軟 |

| ノイズ | 筆致/ブラシ粒状が意図的か | 重要面は整理され視線誘導 |

| バリュー範囲 | 黒潰れ/白飛びを避けたか | ヒストグラムに余白 3〜5% |

| 最終比較 | 主役と背景のコントラスト調整済 | 主役>背景の明度差/彩度差 |

チェック方法の詳細

- グレースケール変換(レイヤー複製→彩度0):暗部の価値(Value)が想定レンジ 例: 0〜30% に収まるか。極端に 0% へ張り付いていないか。

- ヒストグラム確認:最暗部/最明部に“山”が片寄り過ぎていないか。影領域のピークが中〜低域に滑らかに繋がっているか。

- スクイントテスト(目を細める):主要形状の陰影パターンが3〜5ブロックに簡略化され読みやすいか。読めなければ影内の色相バラツキを減らす。

- 反転・閾値テスト:一時的にカラー反転、または閾値化してコアシャドウ形状の“切れ・リズム”を確認。形が歪なら境界調整。

- 彩度マップ可視化(デジタル:HSB表示):最暗部だけ急激彩度ゼロ→0 ではなく緩い勾配か。必要なら局所的に元の固有色をグレージング。

- 色相ヒートマップ(Photoshop 等の“色域指定”)で影色群の偏差を計測。主影平均色相±15°を逸脱する異物色を掃除。

- バウンス光検証:反射光部分を一時的にレイヤー非表示にし、差分を見て“有無で立体感が増すか”確認。増さないなら色相/彩度が過剰。

- 材質クロスチェック:同じ光条件で金属・肌・布の影が“同一処理”になっていないか。不要な統一感があればエッジ硬度/彩度差を再割当て。

- 距離減衰:遠景の影を前景と同彩度/同コントラストで扱っていないか。レベル補正かオーバーレイ薄層で空気遠近を追加。

- 主役集中:彩度/コントラストの最大点が主役上に集約されているか。散漫なら非主役影に軽いカラーシフトやぼかしを加え視線整理。

よくある失敗と改善策

カテゴリー別に“症状 → 原因 → 処置”の形で整理。症状を言語化し、再発防止のチェックポイントも追加します。

- 失敗: すべて同じ暗さ

原因: 明度設計を“影=一括暗色”で済ませコアシャドウ位置を確定させていない。

改善: コアシャドウ(最暗)→半影(中間)→反射光縁(やや明)の3層 + 必要なら“接地影”を別レイヤー化。グレースケール確認で 5% 以内に暗部が固まっていないかヒストグラムチェック。

再発防止チェック: 「最暗部は形を説明する“帯”になっているか?」を口頭確認。 - 失敗: 汚れた色(濁色)

原因: 補色を一度に大量混合 / 3色以上物理混色 / 黒追加で彩度崩壊。

改善: 補色混合は 2 段階(70%:狙いよりやや彩度高→30%:微調整)で停止し、濁り兆候(彩度急落 + 色相不安定)が出たら“固有色 or 近似色”を 5〜10% 足して彩度レスキュー。

レスキュー手順: 彩度スライダー +10〜+15 → 色相 5° 戻し → 明度 +2〜+3。

再発防止チェック: 「調合に使った“同時混色”は最大何色か?」→3色超なら見直し。 - 失敗: 影が浮く / 浮遊感

原因: 環境光スペクトル(空色・床色)を影ベースに反映していない / 接地影のエッジが緩過ぎる。

改善: 影ベース色に支配色(例: 青空=青 5〜8%、草地=緑 5%)を微量加算。接地部は 1px〜3px(デジタル)硬いエッジ + 外側 へガウス 2〜4px で段階緩和。

再発防止チェック: 「影内で環境色サンプルスポットを 2 箇所拾えるか?」 - 失敗: 立体感不足

原因: 温冷差 < 10° / 彩度差 < 5% / 反射光が明度のみ上げで彩度を伴っていない。

改善: 主光が暖→影の色相を +140°〜+170° 方向へ微回転し、彩度 -20〜-35%。反射光は環境色基準で彩度 +5〜+10 かつ明度 +3。

再発防止チェック: “色温度差”をモノクロで見ても判読不能なら差が不足。 - 失敗: 影が“べた塗りフィルター”感

原因: 乗算レイヤー 1 枚で完結、局所バリエーションなし。

改善: 乗算(大域)+ 低不透明度通常レイヤー(局所彩度調整)+ 加算/スクリーン(反射光)の三層構成。

再発防止: レイヤーパネルで“影関連”が1枚のみ→警告。 - 失敗: 肌が灰色っぽくくすむ

原因: ブルー系で一括暗化 / 血色(赤〜黄橙)戻し不足。

改善: 影ベースを(ベージュ H30 S25 V85)→(H25 S18 V55)へ段階、頬・耳・指関節へ H10〜15/S30〜35 の反射光を薄ベール。

再発防止: 仕上げ前に“頬/耳/指”の彩度が周辺平面より低くなっていないか比較。 - 失敗: 金属影がマット化

原因: ハイライトと影の“急峻なトーンジャンプ”が不足し半影が広すぎる。

改善: コアシャドウ幅を 1/3 縮小し、ハイライト近傍に高彩度冷/暖コントラストの薄反射ライン追加。

再発防止: ハイライトとコアシャドウの明度差 ΔV ≥ 50 を目標。 - 失敗: 白い物体が灰一色

原因: “白=高明度=彩度ゼロ”の思い込みで色相情報欠落。

改善: 光側へ暖/冷どちらか 1°〜5° 色相オフセット + 影側へ反対方向 15° 回転。反射光で彩度 5〜8% 回復。

再発防止: スポイトで影部の彩度が“0”になっていないか確認。 - 失敗: 影のエッジがすべて同じ硬さ

原因: 形状説明に必要なエッジ階層(硬 / 中 / 軟)が設定されていない。

改善: 形状変曲点・接地・キャストシャドウ境界=硬、曲面=中、半影=軟 と 3 ラベル事前マーキング。

再発防止: 5分間“エッジだけ”を白黒で描く練習を週3回。 - 失敗: 彩度の逆転(影が光より鮮やかすぎる)

原因: 乗算後に加算/オーバーレイで過剰彩度ブースト。

改善: 影域彩度最大値を光域ピークの 70〜80% に制限 (HSB比較)。

再発防止: 仕上げ前に彩度ヒストグラムを比較し“右端”が影ピクセルで埋まっていないか。

まとめキーワード: “段階”“局所彩度”“環境色”“温冷差”“エッジ差”“再配分”。

これら6語を終了前に声に出しセルフチェックすることで失敗頻度を大幅に減らせます。

記事のまとめ

影色は「黒で暗くする」単純操作ではなく、光源色温度と環境光に基づく温冷差、補色による減彩、反射光による彩度回復を統合的にデザインする工程です。

補色混合で得る中立化はリアルさと調和を両立させ、黒一辺倒の平板化を避けます。

さらに主光と逆相の温冷バランスを意識し、固有色→中立→反射光再彩度という段階を踏むことで、透明感と空気遠近のある影を構築できます。

制作プロセスの各段階で“光源・環境・固有色・補色・反射光”の5要素をチェックリスト化し検証することが、精度の高い影表現への近道です。