日本の伝統色の中には、自然や感情を色に込めた美しい名前が数多く存在します。

その中でも「萱草色(かんぞういろ)」は、明るい黄みの橙色として古くから人々に親しまれてきました。

『源氏物語』にも登場するこの色は、「忘れ草」と呼ばれる花に由来し、悲しみを癒す象徴とされています。

本記事では、萱草色の意味や歴史、文化的な背景から現代における活用例までをわかりやすく解説します。

日本の色彩文化の奥深さと、萱草色が今なお人々に愛される理由を、一緒に探っていきましょう。

萱草色(かんぞういろ)とはどんな色?

萱草色(かんぞういろ)は、明るい黄みがかった橙色で、日本の伝統色の中でも特に柔らかく温かみのある色として知られています。

古代から文学や衣服の中で親しまれ、『源氏物語』にも登場するほど長い歴史を持つ色です。

この章では、萱草色の色データや由来、文学的な背景について詳しく見ていきましょう。

萱草色の基本情報(RGB・CMYK・Webカラー)

まずは、萱草色の数値的な特徴を確認しておきましょう。

以下の表に、RGB・CMYK・Webカラーの情報をまとめました。

| 分類 | 数値・値 |

|---|---|

| RGB | R:253 / G:169 / B:0 |

| CMYK | C:0 / M:45 / Y:96 / K:0 |

| Webカラー | #FDA900 |

| 誕辰色 | 6月14日 |

この数値からもわかるように、萱草色は赤と黄の中間に位置する、非常に明るい橙色です。

温かさと柔らかさを併せ持つ色味であり、視覚的にも心を落ち着かせる効果があります。

名前の由来と「忘れ草」との関係

萱草(かんぞう)は、ユリ科の多年草で、初夏に鮮やかな橙色の花を咲かせます。

この花の色が「萱草色」として名付けられました。

萱草は別名を「忘れ草」とも呼ばれ、これは「別れの悲しみを忘れさせる花」として古くから知られています。

悲しみを癒す象徴の花であったため、平安時代には喪服や儀礼の衣装にもこの色が使われました。

つまり、萱草色には単なる自然の色というだけでなく、心の癒しや再生の意味も込められていたのです。

古典文学に登場する萱草色の記録

『源氏物語』「葵」の巻には、次のような一節があります。

「ほどなき衵人よりは黒う染めて、黒き汗衫(かざみ)くわむざうの袴など着たるもをかしき姿也」

ここに出てくる「くわむざうの袴」が、現在の萱草色を指しています。

当時は「くわぞう色」と呼ばれており、華やかさの中に落ち着きを感じさせる色として好まれました。

文学作品に登場するほど、人々の生活と密接に結びついた色だったことがわかります。

古典文学の中の色は、当時の社会的価値観や感情表現とも深く関わっていたのです。

萱草色の歴史と文化的な意味

萱草色は、古代から日本人の暮らしや心に深く根づいてきた色です。

単なる自然の色ではなく、人々の感情や儀式、文学表現にまで影響を与えた「心の象徴色」でもあります。

この章では、平安時代を中心に萱草色の歴史的背景と文化的な意味を見ていきましょう。

平安時代における萱草色の役割

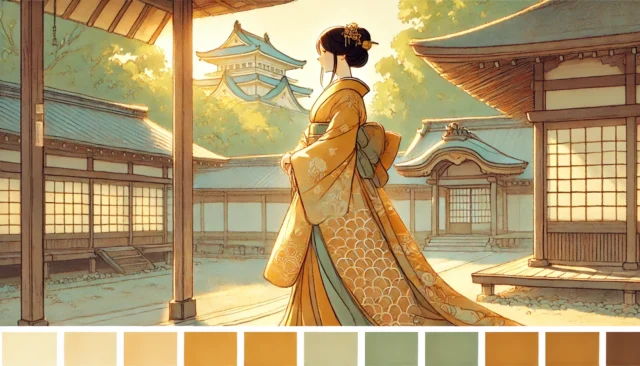

平安時代は、衣装の色が身分や季節を象徴する重要な文化要素でした。

貴族たちは「襲(かさね)」と呼ばれる重ね色目を使い、季節感や心情を表現していました。

萱草色は、この中でも夏の色目として用いられ、初夏を思わせる明るい橙色が人々に涼しさと活力を与えました。

特に女性の衣装では、白や萌黄色(もえぎいろ)と組み合わせることで、華やかさと上品さを両立させていました。

| 時代 | 萱草色の用途 | 組み合わせ例 |

|---|---|---|

| 平安時代 | 女房装束や儀礼服 | 白・萌黄色・浅紫 |

| 鎌倉時代 | 染め布・調度品 | 赤系統との対比 |

| 江戸時代 | 庶民の小物や帯 | 山吹色・薄茶色 |

このように、萱草色は時代とともに用途を変えながらも、常に人々の生活を彩り続けてきました。

喪や別れにまつわる象徴としての意味

萱草は「忘れ草」という別名で知られています。

これは「悲しみを忘れさせる草」という意味を持ち、古来より別離や喪の象徴として使われてきました。

喪服といえば黒を思い浮かべますが、平安時代の日本では、心の癒しを象徴する明るい色として萱草色が選ばれることもありました。

悲しみを「覆い隠す」のではなく、「静かに癒す」色として扱われたのです。

| 意味 | 色の象徴 |

|---|---|

| 別離・再生 | 悲しみから立ち直る力を表す |

| 癒し・穏やかさ | 心を落ち着かせる暖色 |

| 記憶と忘却 | 忘れ草としての精神的な救い |

「忘れること」もまた癒しの一形という日本的な感性が、この色に込められています。

古代の染色技法と萱草色の再現方法

古代の萱草色は、天然の草花から抽出した染料によって作られていました。

萱草(ヤブカンゾウやニッコウキスゲなど)の花や根を煮出し、媒染剤(染料を定着させる物質)として灰汁や明礬(みょうばん)を使用して色を定着させます。

自然由来の染料は環境によって発色が変わるため、同じ「萱草色」でもわずかに色味が異なっていました。

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| ① 採取 | 花や根を摘み取り、乾燥させる |

| ② 煮出し | 水と一緒に加熱して染液を抽出 |

| ③ 媒染 | 灰汁や明礬を使って色を定着させる |

| ④ 染色 | 布を浸して何度も重ね染めを行う |

このような手作業による染色は、現代の化学染料にはない自然な深みと柔らかさを持ちます。

「自然とともに生きる美意識」が、日本の伝統色の根底に息づいているのです。

萱草色の近似色と比較

萱草色は橙色系統の中でも特に明るく、黄みの強い色として知られています。

しかし、同じ暖色系には似た色が多く存在するため、それぞれの違いを理解することでより深く色の魅力を感じることができます。

ここでは、橙色や山吹色などの近似色と比較しながら、萱草色の個性を明確にしていきましょう。

橙色や山吹色との違い

橙色(だいだいいろ)や山吹色(やまぶきいろ)は、どちらも日本の伝統色の代表ですが、萱草色とは微妙に異なります。

萱草色はこれらの中間に位置し、明るさと落ち着きを両立させた色調です。

| 色名 | 特徴 | RGB値 |

|---|---|---|

| 橙色 | 赤みが強く、太陽や果実を思わせる鮮やかさ | R:255 / G:102 / B:0 |

| 萱草色 | 黄みが強く、やや淡い印象の柔らかい橙 | R:253 / G:169 / B:0 |

| 山吹色 | 黄金に近く、明るく華やかな黄橙色 | R:255 / G:196 / B:12 |

萱草色は、橙色ほど派手ではなく、山吹色ほど黄みに寄りすぎないため、どんな色とも調和しやすいのが特徴です。

「控えめな華やかさ」を持つ色といえるでしょう。

似ている伝統色との対比表

日本の伝統色の中には、萱草色と似たトーンを持つ色がいくつもあります。

ここでは、特に近しい印象を持つ色をピックアップして比較します。

| 色名 | 系統 | 主な印象 |

|---|---|---|

| 柑子色(こうじいろ) | 橙系 | 果実のような温かみと明るさ |

| 花葉色(はなばいろ) | 黄系 | 植物の葉に陽が当たったような柔らかさ |

| 卵色(たまごいろ) | 黄系 | 穏やかで親しみやすい明るさ |

| 萱草色(かんぞういろ) | 橙黄系 | 上品で穏やかな温もり |

これらの色はいずれも春から夏にかけて使われることが多く、自然の光を感じさせる色合いです。

萱草色はその中でも、特に季節の移ろいを象徴する色として愛されてきました。

現代デザインでの色彩バランス

現代のデザインにおいても、萱草色は非常に使いやすいカラーです。

背景色として使えば柔らかく温かみのある印象を与え、アクセントカラーとして使えば自然で上品な明るさを演出できます。

| 使用シーン | 相性の良い色 | 印象 |

|---|---|---|

| Webデザイン | 生成色・薄茶・グレー | ナチュラルで優しい印象 |

| ファッション | 藍色・白・薄紫 | 和の上品さと現代的なバランス |

| インテリア | 木目調・オフホワイト | 落ち着きと温もりを感じさせる空間 |

萱草色は「馴染む」ことに長けた色であり、派手さを抑えながらも印象的な存在感を放ちます。

そのため、和風・洋風問わずあらゆるデザインに応用できる万能な伝統色といえるでしょう。

現代における萱草色の使われ方

伝統色である萱草色は、現代のデザインやファッションの世界でも幅広く活用されています。

その明るく穏やかな色合いは、時代を超えて人々の心に安らぎを与える魅力を持っています。

この章では、ファッション・デザイン・心理的効果の3つの観点から、萱草色の現代的な活かし方を見ていきましょう。

ファッションや着物に見る萱草色

ファッションの世界では、萱草色はナチュラルで上品な暖色として注目されています。

特にリネンやシルクといった天然素材との相性が良く、春夏のコーディネートに取り入れると優しい印象を与えます。

和装では、訪問着や帯、小物に使われることが多く、淡い色調との組み合わせで落ち着いた華やかさを演出します。

| アイテム | 組み合わせ例 | 印象 |

|---|---|---|

| 着物 | 萱草色 × 藍色 | 品格と柔らかさの両立 |

| 帯 | 萱草色 × 白 | 清楚で明るい印象 |

| 洋服 | 萱草色 × ベージュ | 自然で温かみのあるスタイル |

近年では、萱草色を「アースカラー」の一部として取り入れるファッションブランドも増えています。

自然由来のトーンが求められる今、持続可能な美しさを象徴する色としても注目されています。

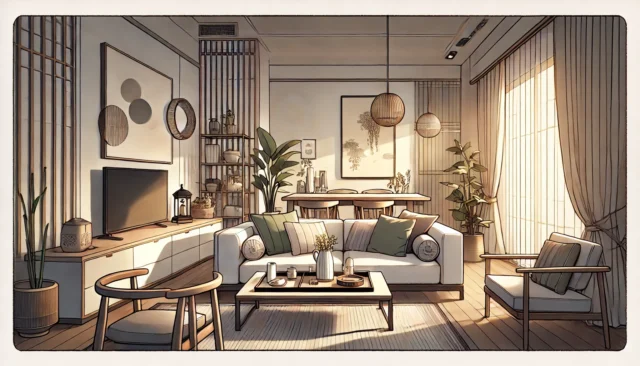

Webデザインやインテリアでの活用例

Webやグラフィックデザインでは、萱草色は柔らかさと温もりを伝える配色として重宝されています。

背景色として使用すれば、閲覧者の目に優しく安心感を与え、ボタンやアクセントに使えば穏やかな明るさで注目を引くことができます。

| 用途 | 活用ポイント | おすすめ組み合わせ |

|---|---|---|

| Webサイト背景 | 温かみを出すベースカラーとして | 生成色・灰色 |

| ロゴ・アイコン | 穏やかで信頼感のある印象 | 白・紺色 |

| インテリア | 木製家具や観葉植物との調和 | ブラウン・オリーブ |

インテリアでは、クッションや照明などの小物に使うことで空間に温かみを加えることができます。

特に北欧風や和モダンな部屋との相性がよく、自然と調和するやさしい空間づくりに向いています。

色の心理効果とコーディネートのコツ

色彩心理学の観点から見ると、萱草色は「安心感」や「前向きさ」を象徴する色です。

黄色の明るさと橙色の温もりを併せ持つため、見る人に元気と穏やかさの両方を与えます。

| 心理的効果 | 感じる印象 |

|---|---|

| 安心・安定 | やわらかな光に包まれるような落ち着き |

| 前向きさ | 活力を与え、気分を明るくする |

| 親しみ | ナチュラルで距離感のない雰囲気 |

コーディネートの際は、強いコントラストを避けて柔らかい色と組み合わせるのがポイントです。

たとえば、白や薄緑、藤色などと組み合わせると自然で上品な印象になります。

逆に、黒や濃紺と合わせると引き締まった印象を作ることができ、フォーマルな場にも応用できます。

萱草色はその中間的なトーンゆえに、「調和を生み出す色」として現代のデザインに欠かせない存在となっています。

萱草色のまとめ

ここまで、萱草色の由来から文化的背景、現代での活用までを見てきました。

最後に、萱草色が持つ魅力とその意味を改めて整理してみましょう。

萱草色が持つ魅力と現代的価値

萱草色は、明るい黄みがかった橙色でありながら、どこか控えめな落ち着きを感じさせます。

その色合いには、自然の温もりと人の心の優しさが同居しています。

古代の人々はこの色に「忘れ草」という名を重ね、悲しみを癒す象徴として愛してきました。

| 魅力 | 内容 |

|---|---|

| やさしさ | 黄色の明るさと橙の温かさが調和 |

| 上品さ | 主張しすぎず、どんな色とも馴染む |

| 象徴性 | 「忘れることで癒える」という日本的感性 |

人の心に寄り添う色としての価値は、今も昔も変わっていません。

現代の生活の中で使うことで、空間や装いにやわらかな落ち着きを与えてくれるでしょう。

伝統色としての美しさを未来へ

日本の伝統色は、自然と人の感情が調和した「文化の記憶」です。

萱草色もその一つであり、単なる色ではなく、時代を超えて受け継がれる心の風景といえます。

現代の私たちがこの色を身近に感じることは、自然との共生や心の豊かさを思い出すきっかけにもなります。

| 時代 | 萱草色の意味 |

|---|---|

| 古代 | 悲しみを癒す「忘れ草」の象徴 |

| 中世 | 貴族文化における上品な衣装色 |

| 現代 | 自然と調和するナチュラルカラー |

萱草色は、時代を超えて癒しと調和をもたらす色です。

その穏やかで温かい輝きは、これからの時代においても人々の心を優しく包み続けることでしょう。