「水縹色(みはなだいろ)」という言葉を耳にしたことはありますか。

それは、古代の人々が藍染によって生み出した、淡く澄んだ青色のことです。

『万葉集』にもその名が見られ、「清らかさ」「若々しさ」「涼しさ」を象徴する色として親しまれてきました。

現代では「水色」と呼ばれることが多いこの色ですが、本来の「水縹」には、藍染特有の深みと優しさが共存しています。

この記事では、水縹色の由来や歴史、藍染との関係、そして現代デザインでの活用例までを徹底的に解説します。

読むことで、日本の青に込められた美意識と精神性を、あらためて感じることができるでしょう。

あなたもきっと、目に見えない“日本の青のこころ”に出会えるはずです。

水縹色(みはなだいろ)とはどんな色?

まず最初に、水縹色(みはなだいろ)とはどんな色なのかを見ていきましょう。

この章では、色の基本データや名称の由来、そして似た色との違いについて詳しく解説します。

水縹色の基本データ(RGB・CMYK・Webカラー)

水縹色は、淡く澄んだ青色であり、古来より日本人に親しまれてきた伝統色の一つです。

RGB値で表すとR:126、G:199、B:216、CMYKではC:50、M:0、Y:13、K:5となります。

Webカラーでは#7EC7D8と表現され、やわらかい水色に近いトーンを持っています。

この色は7月6日の誕辰色としても知られており、爽やかで清涼感を感じさせる色合いが特徴です。

| 分類 | 値 |

|---|---|

| RGB | R:126 / G:199 / B:216 |

| CMYK | C:50 / M:0 / Y:13 / K:5 |

| Webカラー | #7EC7D8 |

| 誕辰色 | 7月6日 |

注意しておきたいのは、「水縹」は単なる水色ではないという点です。

水縹色は藍染(あいぞめ)の色の中でも特に淡く、光の加減によって緑みや紫みを帯びることがあります。

「水縹」と「縹色」「浅縹」との違い

「水縹」は、「縹色(はなだいろ)」や「浅縹(あさはなだ)」と混同されがちな色です。

「縹色」は藍染で作られる青色全般を指し、濃いめの藍に近い色を表します。

一方、「浅縹」は平安時代の法令集『延喜式(えんぎしき)』にも記されており、「水縹」よりもわずかに濃い青とされています。

| 色名 | 特徴 |

|---|---|

| 縹色(はなだいろ) | 藍染の基本色でやや濃い青 |

| 浅縹(あさはなだ) | 延喜式に登場する淡い藍色 |

| 水縹(みはなだ) | 浅縹よりもさらに淡く、水を加えたような青 |

水縹色は「縹色を水で薄めたような色」という意味を持つことから、その名が付けられました。

まるで澄みきった水面のような透明感があり、古くから夏の衣装などに用いられてきました。

まとめると、水縹色は「藍染の系譜に属する最も淡い青」であり、古典文学や染色文化に深く根付いた色と言えるでしょう。

水縹色の由来と歴史

水縹色は単なる青ではなく、日本人の生活や感性と深く結びついた歴史を持つ色です。

この章では、古典文学に登場する水縹の記述から、時代を経て「水色」と区別されるようになるまでの変遷をたどります。

「万葉集」に登場する水縹の記述

水縹という色名は、日本最古の和歌集『万葉集(まんようしゅう)』にも登場します。

当時の人々は、自然の色を詠むことで季節や感情を表現しており、水縹はその中でも特に清らかさと若々しさの象徴として用いられました。

「みはなだの衣(ころも)」という表現は、爽やかで気品のある衣装を指すものとして貴族文化に広がりました。

| 出典 | 内容 |

|---|---|

| 万葉集 | 水縹の衣を詠んだ歌が複数登場し、清涼感や若さを象徴 |

| 平安文学 | 宮中の衣服や染色の記録に「水縹」が使用される |

水縹色は古代日本において「高貴で清らかな青」として位置づけられていたことがわかります。

それは単なる色彩表現ではなく、精神的な清浄さを映す象徴的な色だったのです。

平安から江戸へ—水色との関係の変遷

中世までは「水縹」と「水色」という言葉はほぼ同義で使われていました。

しかし、時代が下るにつれて微妙なニュアンスの違いが生まれ、江戸時代には「水色」のほうが一般的な表現として定着していきます。

これは、衣服や染料の普及とともに庶民にも淡い青が広まったためと考えられます。

| 時代 | 色名の使われ方 |

|---|---|

| 平安時代 | 「水縹」「浅縹」が貴族の装束に使われる |

| 室町時代 | 「水色」との混在期 |

| 江戸時代 | 「水色」が庶民語として定着、「水縹」は古典的表現に |

こうした歴史を経て、現在では「水縹」は文学的・伝統的な色名として主に使用されるようになりました。

つまり水縹は、現代に伝わる“古き良き青”の名残と言えるのです。

藍染と水縹色の関係

水縹色を語るうえで欠かせないのが、日本古来の染色技法である藍染(あいぞめ)です。

この章では、藍染によってどのように青の濃淡が生まれるのか、そして「水で薄めた縹色」という名前の意味を紐解いていきます。

藍染で生まれる青のグラデーション

藍染は、植物の「タデアイ(蓼藍)」から抽出した色素を使って布を染める技法です。

染める回数や時間を変えることで、濃い藍から淡い水色まで、さまざまな青のグラデーションを生み出すことができます。

たとえば、数回だけ染めた場合には緑がかった明るい青になり、何十回も繰り返すと紫みを帯びた深い藍色になります。

| 染め回数 | 色味の変化 |

|---|---|

| 1〜2回 | 明るく緑みのある青(浅縹〜水縹) |

| 5〜10回 | 中間の青(縹色) |

| 20回以上 | 深く紫がかった藍(褐色に近い) |

つまり、水縹は藍染の最も淡い層にあたる色なのです。

染色の世界では、この微妙な濃淡の違いを繊細に区別することが、日本の美意識として受け継がれています。

「水で薄めた縹色」という名前の意味

「水縹」という名前は、「縹色(はなだいろ)」を水で薄めたような色という意味を持ちます。

この「水」という言葉は、実際に水で染料を薄めるという技術的な側面だけでなく、透明感・軽やかさ・清らかさといった感覚的な要素も表しています。

古来の人々は、色に自然の情景や心の状態を重ね合わせる傾向があり、水縹はその中でも特に「澄んだ流れ」や「涼しさ」を象徴する色でした。

| 要素 | 意味 |

|---|---|

| 水 | 清らかさ、淡さ、流れ |

| 縹 | 藍染の青全般 |

| 水縹 | 水のように透き通った淡い青 |

「水縹」は単なる色名ではなく、自然と心を映す詩的な表現でもあるといえます。

まるで水面に空を映したような、儚くも美しい青こそが「水縹色」なのです。

その淡さには、日本人が大切にしてきた「控えめな美」や「侘び寂び(わびさび)」の感性が息づいています。

現代における水縹色の使われ方

水縹色は古典の中に生まれた色ですが、今もなおファッションやデザインの世界で生き続けています。

この章では、現代における水縹色の活用例と、その色がもたらす心理的な効果について見ていきましょう。

ファッション・デザインでの活用例

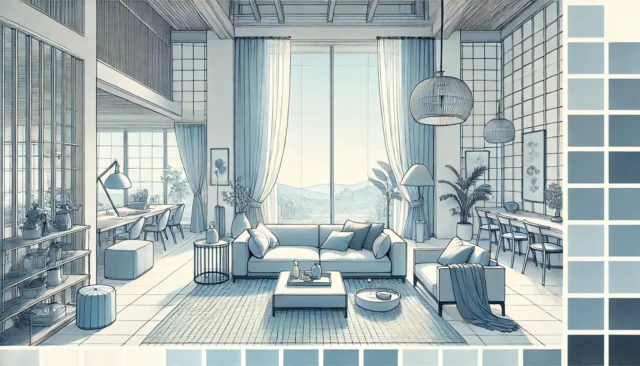

水縹色は、その柔らかく上品な印象から、衣服やインテリア、ブランドデザインなど幅広い分野で使われています。

特に近年では、「和モダン」や「ナチュラルテイスト」のカラーとして人気を集めています。

この色を取り入れると、空気のような軽さと爽やかさが生まれ、空間に落ち着きと清潔感を与えてくれます。

| 分野 | 活用例 |

|---|---|

| ファッション | 夏の浴衣、ストール、ブラウスなどの涼感カラー |

| インテリア | 壁紙やカーテン、陶器や和食器のアクセント |

| デザイン | ロゴやWebデザインにおけるクリーンな印象づくり |

水縹色は、自然や空気を感じさせる「静かな存在感」を持つ色です。

主張しすぎないその色合いが、現代のミニマルなデザイン哲学とも調和しています。

水縹色が与える印象と心理効果

水縹色には、心を落ち着かせ、安心感を与える効果があります。

青系統の色は一般的に「冷静」「知性」「信頼」を象徴しますが、水縹のような淡いトーンはそれに加えてやさしさ・透明感・浄化のイメージをもたらします。

そのため、癒しや穏やかさをテーマにした空間デザインやブランドカラーに選ばれることが多いのです。

| 心理的効果 | 具体的な印象 |

|---|---|

| 落ち着き | 緊張を和らげるリラックス効果 |

| 清潔感 | 清らかで澄んだ印象を与える |

| 信頼感 | 誠実で穏やかな印象を与える |

水縹色は「控えめなのに印象に残る」稀有な色です。

ブランドデザインでは、派手さを抑えつつも印象を残したいときに最適な選択肢といえるでしょう。

まさに、古の感性と現代の美意識をつなぐ色として、水縹色は今も静かに息づいています。

まとめ:日本の青に息づく「水縹色」の魅力

ここまで、水縹色(みはなだいろ)の由来や歴史、そして現代での活用について見てきました。

最後に、その魅力をあらためて整理してみましょう。

水縹色が持つ意味と美しさ

水縹色は、藍染の中でも最も淡い青を表す色であり、「縹色を水で薄めたような色」という詩的な意味を持ちます。

その名の通り、透明感と涼しさを感じさせる色であり、日本人が自然とともに生きてきた感性を今に伝えています。

古典文学から現代デザインまで、人々の心を穏やかに癒す“青の系譜”こそが、水縹色の最大の魅力です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | 『万葉集』や『延喜式』に記録される古い色名 |

| 特徴 | 藍染による淡い青、澄んだ印象 |

| 現代での活用 | ファッション・デザイン・インテリアなど幅広く使用 |

水縹色が教えてくれる日本の色の心

水縹色は、派手さのない控えめな美しさを通して、日本人の「静けさの中にある美」を象徴しています。

これは、自然を尊び、移ろう季節や光の変化を感じ取る日本文化そのものです。

「淡いけれど心に残る」——そんな水縹色の存在は、私たちの生活に静かな彩りを与えてくれます。

もし次に青を選ぶ機会があれば、ぜひこの水縹色を思い出してみてください。

あなたの身の回りに、そっと寄り添う日本の青。