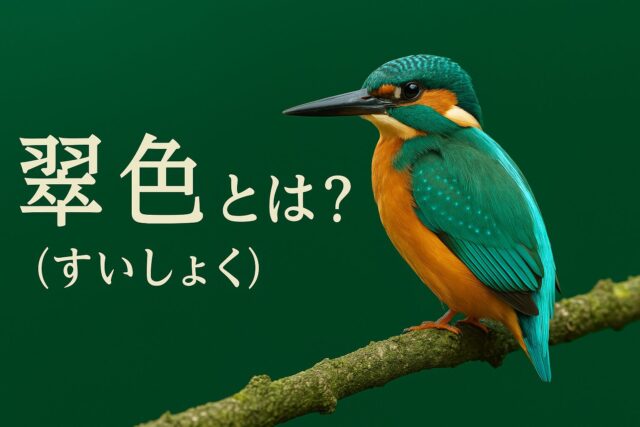

「翠色(すいしょく)」という言葉を耳にしたことはありますか。

それは、カワセミの羽のように鮮やかで深みのある緑色を指す、日本の伝統的な色名です。

一見「緑色」と同じように思えるかもしれませんが、翠色には古代中国から受け継がれた文化的背景と、日本独自の美意識が重なっています。

この記事では、翠色の意味や由来、歴史、心理的効果、そして現代での使い方までをわかりやすく解説します。

読み終えるころには、あなたもきっと「翠色」という言葉に込められた奥深い美しさを感じ取れるはずです。

翠色とは?意味と由来をわかりやすく解説

この章では、「翠色(すいしょく)」という色の基本情報や、その美しい由来、そして中国文化とのつながりについて解説します。

まずは色の定義やコードなどの基本から見ていきましょう。

翠色の基本情報(読み方・英語表記・カラーコード)

「翠色(すいしょく)」は、鮮やかな緑色を指す日本の伝統色のひとつです。

英語では「Suishoku」または「Emerald Green」に近い色合いとして知られています。

デジタル表現では、以下のような値で表されます。

| 項目 | 値 |

|---|---|

| RGB | R:0 / G:126 / B:102 |

| CMYK | C:100 / M:0 / Y:63 / K:30 |

| Webカラー | #007E66 |

この色は、緑と青の中間に位置し、見る角度や光の加減によって印象が変わるのが特徴です。

翠色は自然と生命の象徴であり、古くから人々の心を惹きつけてきた色です。

カワセミの羽に由来する美しい緑色

翠色の語源は、鳥のカワセミ(翡翠)の羽の色に由来しています。

カワセミはブッポウソウ目カワセミ科に属する小鳥で、鮮やかな羽と鋭いくちばしを持つことから「飛ぶ宝石」とも呼ばれます。

オスを「翡」、メスを「翠」と呼ぶことから、翡翠という漢字が生まれました。

| 名称 | 意味 |

|---|---|

| 翡(ひ) | カワセミのオス |

| 翠(すい) | カワセミのメス |

| 翡翠(ひすい) | 両者を合わせた呼称。宝石名としても使われる |

つまり、宝石の「翡翠(ヒスイ)」という言葉も、もともとはカワセミの羽の色にちなんで付けられたものです。

翠色は「翡翠のような色」から生まれた言葉であり、自然界の輝きを象徴しています。

「翠色冷光」に見る中国文化との関わり

「翠色冷光(すいしょくれいこう)」という四字熟語があります。

これは、月の光や冷たい青緑の光を意味し、中国では古くから「翠」が緑や光を象徴する色として使われていました。

古代中国では「翠」は高貴さや清廉を表す色でもあり、装飾品や詩文などに頻繁に登場します。

| 言葉 | 意味 |

|---|---|

| 翠色冷光 | 冷たい青緑の光。月光を指す表現。 |

| 竜鳳録 | 「翠色冷光」が登場する古典文献。 |

一方で、日本では古来より「緑」や「青」を表す言葉が豊富に存在したため、「翠色」という表現はあまり一般的ではありませんでした。

それでも、中国文化の影響を受け、明治以降には知識人たちの間で美しい表現として広まっていきました。

翠色は、東洋の文化を象徴する「静かな輝き」を持つ色といえるでしょう。

翠色の歴史と日本文化での位置づけ

ここでは、翠色がどのように日本文化の中で受け入れられ、どのように変化してきたのかを時代ごとに追っていきます。

古代から近代、そして現代まで、翠色は常に「自然の美」と結びついてきました。

古代〜近代にかけての色名の変遷

古代の日本では、「緑」という言葉そのものがまだ定着しておらず、「青」や「若草色」といった表現で緑を指すことが多くありました。

そのため、「翠色」という語が明確に使われ始めるのは比較的後の時代になります。

一方で、中国では紀元前から「翠」は高貴な緑色を示す語として存在し、衣装や装飾品に多く使われていました。

| 時代 | 翠色に関する特徴 |

|---|---|

| 奈良〜平安時代 | 主に「青」「緑青」として表現され、翠色という語は登場しない |

| 室町時代 | 「翡翠」という語が中国から伝来し、翠色の概念が広がる |

| 江戸時代 | 「青磁色」「若竹色」などの緑系統の色名が発達する |

翠色という言葉は、異国文化との交流の中で少しずつ日本に根づいていった色名なのです。

明治以降に広まった「翠色」という言葉

明治時代になると、翻訳文化や文学活動の発展により、多くの新しい色名が日本語に取り入れられました。

このとき、中国語や欧米語からの翻訳を通じて「翠色(すいしょく)」という言葉が再評価され、知識人や画家たちの間で使われるようになります。

文学作品でも「翠の瞳」「翠の衣」といった表現が増え、言葉としての美しさが注目されました。

| 時期 | 翠色の文化的背景 |

|---|---|

| 明治時代 | 翻訳語・文学用語として普及 |

| 大正〜昭和初期 | 日本画や染色における新しい緑系表現として使用 |

| 現代 | 伝統色の一つとして再評価され、デザインにも活用されている |

翠色は明治以降、言葉の美しさとともに「知的な緑」として受け入れられたのです。

日本の他の緑系伝統色との違い

日本には「萌葱色(もえぎいろ)」や「若草色(わかくさいろ)」など、緑系の伝統色が多数存在します。

その中で、翠色はより深みのある青緑を帯びており、透明感と静けさを感じさせる点が特徴です。

| 色名 | 特徴 | 印象 |

|---|---|---|

| 萌葱色 | やや黄みを帯びた若葉のような緑 | 生命力・成長 |

| 若竹色 | 明るく柔らかい黄緑 | 爽やかさ・軽やかさ |

| 翠色 | 青みを帯びた鮮やかな緑 | 静謐・神秘性 |

翠色は、日本の伝統色の中でも特に「深く静かな緑」として位置づけられています。

翠色に関連する象徴と心理的イメージ

この章では、翠色が持つ象徴的な意味や、心理的な効果、そして文化や芸術での表現について見ていきましょう。

翠色は単なる色名ではなく、自然や心の調和を象徴する深い意味を持っています。

自然・調和・癒しを象徴する色

翠色は「自然」と「生命」を象徴する色です。

特に水辺の植物や森の緑、鳥の羽など、生命の輝きを感じさせる存在と深く結びついています。

そのため、古くから「癒し」「平和」「調和」といったキーワードと関連づけられてきました。

| 象徴する意味 | 説明 |

|---|---|

| 自然 | 木々や水の色を思わせ、生命の循環を連想させる |

| 調和 | 青と緑の中間色で、バランスと安定を象徴 |

| 癒し | 見る人の心を落ち着かせ、安らぎを与える |

翠色は、自然界の静けさと生命力を同時に感じさせる「安らぎの緑」なのです。

翠色が与える心理効果

心理学的にも、翠色(青緑系の色)は人の感情を穏やかにし、集中力を高める効果があるとされています。

緑が「安定」を、青が「冷静」を表すため、その中間である翠色は両方の特性を兼ね備えた色といえるでしょう。

| 心理的効果 | 感じられる印象 |

|---|---|

| 安心感 | 自然と調和する感覚をもたらす |

| 集中力向上 | 感情を穏やかに整え、思考をクリアにする |

| リラックス | ストレス軽減や心身の落ち着きを促す |

特に、パソコンやスマホの画面など、現代人が視覚的刺激を多く受ける生活の中で、翠色を取り入れることは心の安定につながります。

翠色は、現代社会における「心を整える色」として注目されているのです。

文化や芸術で使われる「翠色」の表現例

文学や絵画の世界でも、翠色は「静謐な美」や「清らかさ」を表現する際によく用いられます。

たとえば、夏目漱石や谷崎潤一郎といった文学者たちは、翠という言葉を「深い緑」や「冷たい光」として美しく描写しています。

また、日本画や着物の染色では、翠色は「控えめな華やかさ」を演出する色として重宝されてきました。

| 表現分野 | 翠色の意味・使われ方 |

|---|---|

| 文学 | 冷たい光や静かな情景を表す比喩 |

| 絵画 | 自然や水辺の描写に深みを与える色 |

| 染色・着物 | 上品で知的な印象を与える緑として人気 |

翠色は、言葉と芸術の両面で「静けさの中にある美」を象徴する特別な色なのです。

翠色の使い方と配色バランスのコツ

この章では、翠色をデザインや日常生活の中でどのように取り入れると美しく映えるのかを紹介します。

Webデザインやファッション、インテリアなど、用途に応じた使い方を見ていきましょう。

Webやデザインでの活用方法

翠色は、自然や清涼感を表現するデザインにぴったりの色です。

例えば、エコロジー関連のWebサイトや、リラクゼーション系ブランドのイメージカラーとしてよく使われます。

背景に使用すると落ち着いた印象を与え、アクセントとして使えば上品な存在感を放ちます。

| 用途 | 活用のポイント |

|---|---|

| 背景色 | 白やベージュと合わせてナチュラルな印象に |

| アクセントカラー | グレーや黒に差し色として使用すると洗練された印象に |

| ボタン・リンクカラー | 信頼感を演出しつつ、目に優しい印象を与える |

翠色は、清潔感と高級感を両立させる万能なカラーです。

相性の良い色との組み合わせ例

翠色は青と緑の中間にあるため、どちらの方向にも調和しやすい色です。

相性が良いのは、落ち着いたグレーや白、そして補色となる赤みのある色です。

色の組み合わせをうまく使えば、ナチュラルにもモダンにも仕上げることができます。

| 組み合わせ色 | 印象 | おすすめの用途 |

|---|---|---|

| 白 | 爽やかで清潔感のある印象 | Webデザイン・ロゴ |

| グレー | 知的で落ち着いた印象 | ビジネスサイト・ブランドカラー |

| 朱色 | 和のコントラストを生む華やかな印象 | 伝統的なデザインや和装 |

翠色は、組み合わせる色次第で「静」と「動」を自在に表現できる柔軟な色です。

ファッションやインテリアに取り入れるポイント

翠色は身につける人の印象を爽やかに見せ、上品さを引き立ててくれる色です。

洋服ではワンポイントとしてスカーフやアクセサリーに取り入れると、洗練された印象になります。

インテリアでは観葉植物やクッションなどに翠色を使うと、部屋全体が落ち着いた雰囲気に変わります。

| シーン | 取り入れ方 | 効果 |

|---|---|---|

| ファッション | アクセントカラーとして使用 | 知的で涼しげな印象を演出 |

| インテリア | 自然素材と合わせて配置 | 癒しと調和をもたらす |

| アクセサリー | 翡翠やエメラルドを取り入れる | 華やかさと上品さをプラス |

翠色を少し取り入れるだけで、空間も装いもぐっと洗練されます。

まとめ:翠色が持つ奥深い魅力

ここまで、翠色の意味や歴史、文化的背景、心理的効果、そして実際の活用方法について見てきました。

最後に、翠色という色が持つ本質的な魅力を整理してまとめましょう。

自然と文化をつなぐ日本の美意識

翠色は、自然の中にある緑と青の調和を表現する色です。

それは単に「緑」としてではなく、「光を宿した緑」として存在します。

古代中国から伝わった「翠」という概念が、日本では独自の感性と融合し、静けさと深みのある美を生み出しました。

| 要素 | 翠色の象徴 |

|---|---|

| 自然 | 水や森、羽根など命の輝き |

| 文化 | 東洋美・静謐さ・高貴さ |

| 感性 | 日本人特有の「控えめな美」 |

翠色は、自然と文化の間にある「静かな調和」を象徴する色なのです。

現代に生きる「翠色」の表現

現代社会では、翠色はデジタルデザインやファッションなど、さまざまな分野で再評価されています。

その理由は、翠色が「癒し」や「知性」といった普遍的な価値を表現できるからです。

ストレスの多い時代にこそ、翠色が持つ穏やかさや清らかさが求められているといえるでしょう。

| 分野 | 活用例 |

|---|---|

| Webデザイン | 自然・信頼・清涼感を表現 |

| ファッション | 上品さや個性を演出 |

| アート・文化 | 静けさや内面的な美の象徴 |

翠色は、過去の伝統と現代の感性をつなぐ「時を超えた色」なのです。

最後にひとつだけ強調しておきたいのは、翠色の魅力は単なる「色合い」ではなく、その背景にある文化と感情の豊かさです。

自然の息吹を感じたいとき、静けさを求めるとき、翠色は私たちの心に穏やかに寄り添ってくれます。

翠色とは、見る人の心を静かに整え、自然の美を思い出させる色。

それはまさに、日本人の「和の心」を映し出す色なのです。