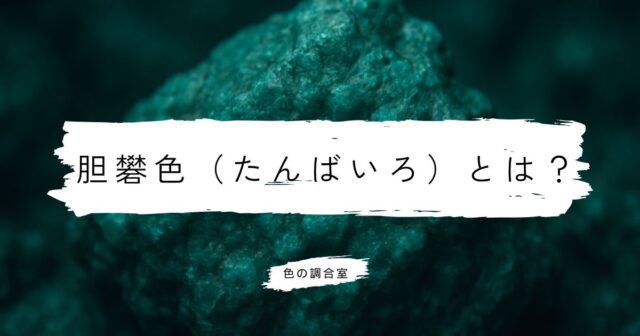

「胆礬色(たんばいろ)」という言葉を聞いたことがありますか。

それは、青でも緑でもない――まるで鉱石のような深い青緑のこと。

もともとは硫酸銅鉱物「胆礬(たんばん)」から名づけられ、江戸時代の芸術や歌舞伎にも登場した伝統的な色です。

この記事では、胆礬色の意味や由来、歴史的な背景から、デザインでの活かし方、色データまでを詳しく解説します。

静けさと深みを併せ持つこの青緑の世界を、一緒に探ってみましょう。

胆礬色(たんばいろ)とは?その意味と由来

胆礬色(たんばいろ)は、日本の伝統色の中でも特に深みのある青緑色として知られています。

この章では、その色名の由来や、どのような特徴を持つ色なのかを分かりやすく解説します。

胆礬(たんばん)という鉱物から生まれた色

胆礬色の由来となった「胆礬(たんばん)」は、硫酸銅の鉱物の一種です。

これは、青く半透明の結晶体で、かつて石炭を掘り出す坑道の壁から発見されたと伝えられています。

その美しい色が人々の目を引き、やがて「胆礬のような青緑」を意味する胆礬色という名前が生まれました。

この色は、ただの青でもなく、緑でもない――まさに自然の中にしか存在しない絶妙な中間色なのです。

| 色名 | 読み方 | 英語表記 |

|---|---|---|

| 胆礬色 | たんばいろ | Tanba-iro |

青緑の中でも独特な「渋み」の理由

胆礬色の特徴は、その深く渋い青緑にあります。

一般的なターコイズブルーのような明るさではなく、わずかに灰みを帯びた落ち着いた色味が、どこか静かな印象を与えます。

この「渋み」は、伝統的な和の色に共通する特徴であり、日本人の美意識――「控えめな中にある上品さ」を象徴しているとも言えます。

| 色成分 | 値 |

|---|---|

| RGB | R:0 / G:125 / B:122 |

| CMYK | C:80 / M:0 / Y:40 / K:40 |

| Webカラー | #007D7A |

つまり、胆礬色は自然の鉱物から生まれた、深みと静けさを兼ね備えた青緑なのです。

この色を眺めていると、まるで深い森の中の泉を覗き込んでいるような穏やかな気持ちになりますね。

胆礬色の歴史と文化的背景

胆礬色は、単なる青緑色としてだけでなく、日本文化の中で特別な意味を持ってきました。

この章では、江戸時代から歌舞伎などの芸術表現に至るまで、胆礬色がどのように使われ、どんな感情や象徴と結びついてきたのかを解説します。

江戸時代から歌舞伎までの色の使われ方

胆礬色が記録に登場するのは江戸時代といわれています。

当時は鉱物や植物など自然由来の顔料が主に使われており、胆礬もその一つとして珍重されました。

また、絹織物や陶磁器の釉薬(ゆうやく)などにも用いられ、特に深みのある青緑として茶人や美術家の間で高く評価されました。

歌舞伎では、恐怖で青ざめた顔を「胆礬色のような表情」と表現するなど、感情の比喩にも使われていたのです。

| 時代 | 使用例 | 意味合い |

|---|---|---|

| 江戸時代 | 染物・陶磁器 | 高貴・落ち着き |

| 明治時代 | 服飾・装飾品 | 知性・静寂 |

| 歌舞伎文化 | 顔の色の比喩 | 恐怖・冷静 |

恐怖や冷静さを表す色としての象徴性

胆礬色には、単なる美的な魅力だけでなく、心理的な象徴も含まれています。

青緑という色相は、人の心を落ち着かせ、冷静さを取り戻させる効果があると言われています。

一方で、血の気が引くような「恐怖の青さ」をも表現できる――この二面性こそが胆礬色の魅力です。

たとえば、感情が高ぶった場面でも冷静でありたいとき、デザインにこの色を取り入れると、視覚的にバランスを取ることができます。

| 象徴する意味 | 心理的効果 |

|---|---|

| 冷静・静寂 | 集中力を高める |

| 恐怖・緊張 | 体感的な冷たさを連想させる |

| 知性・安定 | 心を落ち着かせる |

このように、胆礬色は日本人の感性と深く結びつき、感情と静けさの狭間を表す色として、今も多くの人に愛されています。

デザインで見る胆礬色の魅力

胆礬色は、伝統的な印象を持ちながらも、現代デザインにも自然に溶け込む不思議な力を持っています。

この章では、デザインにおける胆礬色の使い方や、他の色との組み合わせのコツを解説します。

現代デザインでの配色バランス

胆礬色は中間色であるため、どんな色とも調和しやすいという特徴があります。

特に、白や生成(きなり)などの明るい色と組み合わせると、清潔で落ち着いた印象になります。

一方で、黒や深紫(ふかむらさき)と合わせると、重厚感と高級感が強調されます。

つまり、目的に応じて印象を自在にコントロールできる万能色なのです。

| 組み合わせ色 | 印象 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| 白・生成 | 清楚・静寂 | Webデザイン・和雑貨 |

| 黒・濃紫 | 高級・重厚 | パッケージデザイン・舞台装飾 |

| 金色 | 華やか・格式 | 伝統的ロゴ・和風グラフィック |

また、UIデザインなどでは、ボタンや背景に使うと視認性が高まり、柔らかな印象を与えます。

彩度を少し落とすことで、よりモダンで落ち着いたトーンにも仕上げられます。

相性の良い伝統色・モダンカラーとの組み合わせ

胆礬色は、日本の伝統色の中でも特に「紫」や「藍色」との相性が良いとされています。

この組み合わせは、深みと奥行きを感じさせるため、和服や和紙のデザインなどでよく見られます。

一方、現代的な配色としては、グレーやベージュとの組み合わせもおすすめです。

彩度の低い色と並べることで、胆礬色の青緑がより一層引き立ちます。

| 相性の良い色 | 系統 | 印象 |

|---|---|---|

| 藍色 | 伝統色 | 深み・落ち着き |

| 鳩羽色 | 伝統色 | 柔らかさ・上品さ |

| グレー | モダンカラー | 洗練・静寂 |

デザインにおける胆礬色の魅力は、派手さよりも深い静けさにあります。

どんな配色にも馴染みつつ、しっかりと個性を感じさせる――それが胆礬色の本質なのです。

胆礬色の色データと再現方法

デザインや印刷で胆礬色を正確に表現するには、色データを正しく理解することが大切です。

この章では、RGBやCMYKといった数値データから、デジタル・印刷の両方で胆礬色を再現するためのポイントを紹介します。

RGB・CMYK・Webカラーでの表現

胆礬色の基本的な色データは以下の通りです。

これらの数値を使用することで、ディスプレイ上でも印刷物でも安定した色味を再現できます。

| 表現形式 | 数値 | 用途 |

|---|---|---|

| RGB | R:0 / G:125 / B:122 | Webやデジタルデザイン |

| CMYK | C:80 / M:0 / Y:40 / K:40 | 印刷・グラフィック制作 |

| Hex | #007D7A | Webカラー指定 |

RGBでは緑と青の値が近いため、青緑の中でもややグリーン寄りのトーンになります。

CMYKで印刷する場合は、紙質やインクの吸収によって暗く見えることがあるため、K値(黒)の調整が重要です。

やや明るめに補正して印刷すると、実際の鉱石に近い色味に仕上がります。

印刷・デジタルで忠実に再現するコツ

胆礬色は、見る環境(光源・モニター設定など)によって印象が変わりやすい繊細な色です。

印刷では、やや青みを強く設定すると、実際の鉱物の透明感に近づきます。

また、光沢紙よりもマット系の紙を選ぶことで、深みと落ち着きを強調できます。

デジタルデザインでは、背景が白よりもグレーや生成(きなり)だと、色の渋みが際立ちます。

| 環境 | おすすめ設定 | 効果 |

|---|---|---|

| 印刷(オフセット) | CMYK 80/0/40/35 | 自然で深い青緑に |

| Web(モニター表示) | #007D7A(RGB 0,125,122) | 透明感のある発色 |

| UIデザイン背景 | 不透明度 90% | 落ち着いた印象 |

このように、環境や用途に応じて微調整することで、胆礬色本来の静かな力強さを忠実に再現することができます。

色のデータだけでなく、「どんな質感で見せたいか」を意識することが、再現精度を高める鍵です。

まとめ:深い青緑が語る静かな力強さ

ここまで見てきたように、胆礬色(たんばいろ)は単なる青緑色ではありません。

その背景には、鉱物の神秘、江戸文化の美意識、そして人の心を落ち着かせる心理的な力が宿っています。

デザインの中でこの色を使うと、派手さはないのに存在感があり、静かな説得力を放ちます。

それはまるで、深い水面のように静かで、見る者をゆっくりと引き込むような魅力です。

| 特徴 | 意味 |

|---|---|

| 渋く深い青緑 | 控えめで上品な印象 |

| 胆礬鉱物由来 | 自然の美しさと神秘性 |

| 文化的背景 | 冷静・恐怖・静寂の象徴 |

そして何より、胆礬色の魅力は「静けさの中に宿る力」にあります。

どんな時代でも人々の心を惹きつけるのは、派手さよりも奥行きのある美しさ――胆礬色はその象徴なのです。