ユニオンアリーナは、カードの色がデッキの個性を決定づけるという独自のシステムを持つカードゲームです。

赤・青・緑・黄といった色の選択によって、攻撃的なスタイルになるのか、防御やコントロールに長けるのか、あるいはバランスを重視した展開になるのかが大きく変わります。

さらに、色ごとの「トリガー効果」が対戦の流れを左右し、戦略の幅を広げてくれるため、プレイヤーにとって色選びは勝敗を分ける最重要ポイントです。

本記事では、ユニオンアリーナにおける色の特徴をわかりやすく解説し、デッキ構築のコツや最新の環境分析まで徹底的にまとめました。

初心者の方はもちろん、勝率をさらに伸ばしたい中級者・上級者の方にも役立つ完全ガイドです。

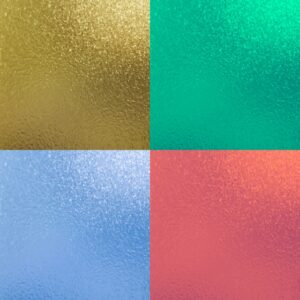

ユニオンアリーナにおける色の種類と特徴

ユニオンアリーナでは、デッキの「色」が勝敗を大きく左右します。

色ごとに持つ役割や強みは大きく異なり、プレイスタイルや戦略の方向性を決定づける重要な要素となります。

例えば赤は攻撃的で一気に相手を追い詰めることができ、青はコントロール要素が強く、相手の動きを封じながら手札や盤面を操作できます。

緑は展開力が魅力で、場を一気に広げリソースを確保することで押し切る力を持ち、黄は回復や安定感を武器にバランスの取れた戦術を展開できます。

これらの特性を理解することで、対戦の中で柔軟に立ち回れるようになり、勝率にも直結します。

また、色選択はデッキ構築の段階から戦略を形づくる基盤であり、単色で特化するか複数色を組み合わせて弱点を補うかといった選択肢もプレイヤーの腕の見せ所です。

初心者にとっても、まずは自分の好みや得意なプレイスタイルに合った色を選ぶことが、楽しみながら上達する第一歩となるでしょう。

デッキの色が変わることで何が変わる?

色を変えることで以下のような点が変化します。

- カード効果の方向性:攻撃寄りか防御寄りか

- 戦略のスピード感:短期決戦か長期戦か

- 採用できるシナジー:キャラクターやイベントの組み合わせ

- 対戦時の有利・不利:相手デッキとの相性

- プレイヤーの思考プロセス:攻撃的に攻めるか、じっくり構えて守るかの判断軸

- 成長の方向性:初心者が学びやすい色、上級者が挑戦的に扱う色といった到達点の違い

これらを踏まえて、自分のプレイスタイルに合った色を選ぶことがデッキ構築の第一歩です。

色によって変わるトリガー効果と戦略

ユニオンアリーナの醍醐味の一つが「トリガー効果」です。

トリガーは色ごとに異なり、デッキ全体の戦略に直結します。

各色の違いを理解することで、戦術の幅が大きく広がり、プレイヤーの判断力が試されます。

- 赤:ダメージ増加や即効性のある攻撃効果。序盤から積極的に仕掛け、相手に余裕を与えずに押し切る戦術を得意とします。赤のトリガーは一瞬の爆発力を生み、短期決戦型のデッキと相性抜群です。

- 青:ドローや手札操作などのコントロール要素。盤面の状況を冷静に管理し、相手の動きを制限しながら長期的に優位を築きます。青のトリガーは思考戦を得意とするプレイヤー向けで、相手の戦術を崩すことに特化しています。

- 緑:場にキャラを展開する能力やリソース確保に長けています。緑のトリガーは展開力を後押しし、序盤から中盤にかけて盤面を強化。数の力で相手を圧倒し、持久戦にも対応できます。

- 黄:回復や全体強化といった安定感を重視。黄のトリガーは長期戦において粘り強さを発揮し、じっくり戦いながらも逆転のチャンスを逃さない構築を支えます。

さらに、トリガーは単体の効果にとどまらず、デッキ内の他のカードとの組み合わせで真価を発揮します。

例えば赤の攻撃強化トリガーを緑の展開力と合わせることで、一気に大ダメージを与えるコンボが可能になります。

青と黄を組み合わせれば、相手を抑制しながら回復で粘り勝ちを狙う持久戦も組み立てられます。

こうした色間の相乗効果を理解してトリガーを意識的に組み込むことで、戦局を有利に進められ、勝率の向上にも直結するのです。

カラー選択とデッキ構築のコツ

カラーの選択:ユニオンアリーナでの基本戦略

色選びは、単に「好きなキャラがいる色」だけではなく、勝率にも直結する要素です。

自分の得意なプレイスタイルや性格に合わせて選ぶことで、デッキの扱いやすさや勝率は大きく変化します。

- 初心者:安定感のある黄は守備と回復を両立できるため、ゲームに慣れながら楽しめます。展開力の高い緑は盤面を広げる楽しさがあり、シンプルな戦略で学びやすいです。

- 中級者:戦術を少しずつ工夫したい場合は、黄と緑の混合や赤との組み合わせで新しい発見ができます。

- 上級者:リスクを取りながら爆発力を狙える赤や、緻密なリソース管理が求められる青を選択すると奥深さを味わえ、相手との読み合いを楽しめます。青は特に長期戦向けで、正確な判断力が問われます。

実践!デッキ構築のためのステップバイステップガイド

- メインの色を決める

→ 自分の戦い方(攻め・守り・展開)を意識。例えば攻撃型なら赤、安定志向なら黄など、目的を明確に。 - シナジーを意識する

→ 同じ色のカードは効果が連動しやすい。特に緑は展開効果が多く、赤と組み合わせると一気に押し切れる戦略が可能になります。 - トリガー効果を組み込む

→ 戦局をひっくり返す可能性を高める。青のドローや黄の回復は試合後半での逆転の起点になりやすいです。 - サブ色で弱点補強

→ 2色構築で苦手な部分をカバー。例えば赤の爆発力に黄を組み合わせて粘り強さを補い、青に緑を合わせて展開力を加えるなどの工夫が有効です。 - プレイテストと調整

→ 実際に対戦を重ねてみて、手札事故やリソース不足が発生するかを確認し、カードの入れ替えを行うことでデッキはさらに完成度を高められます。

ユニオンアリーナにおけるデッキ構築の重要性

ユニオンアリーナでは、単に強いカードを詰め込むだけでは勝てません。

色の特性を理解した上で、役割分担を意識しながらデッキを組むことが必要です。

攻撃、守備、リソース確保といった要素をバランス良く配置することで、安定した勝率につながります。

また、デッキ構築は単なるカードの選択ではなく、全体の流れを設計するプロセスでもあります。

序盤・中盤・終盤のそれぞれでどう戦うかを考慮し、必要なカードを適切な枚数配置することが勝敗を分ける要因となります。

さらに、環境の変化に応じて柔軟にデッキを改良する姿勢も欠かせません。

固定した構築に頼り切るのではなく、対戦を重ねて弱点を洗い出し、改良を重ねることで真に強いデッキが完成します。

こうした構築力は経験と分析によって磨かれていき、同じカードプールでもプレイヤーごとに全く異なる強みを持ったデッキが生まれるのです。

ユニオンアリーナ環境における戦略分析

環境を分析する:トレンドと勝率の考察

現在の環境では「赤+緑」の速攻型や、「青+黄」のコントロール型が高い勝率を誇っています。

大会の上位デッキを分析すると、色の選択が勝敗に直結していることが分かります。

加えて、環境は常に変化しており、新カードの追加や大会結果の影響でトレンドが大きく動くことも少なくありません。

そのため、デッキを構築する際には単に強い組み合わせを真似るのではなく、現在の環境における有効性を冷静に分析する必要があります。

相手に多いデッキタイプにどう対応するか、サイド戦略をどう調整するかなど、細かい工夫が勝率アップのカギとなります。

成功事例から学ぶユニオンアリーナデッキ

例えば、赤単色デッキで短期決戦を狙う構築や、黄+青で長期戦に持ち込む戦略など、成功事例を参考にすることで自分のデッキ構築にも応用できます。

特に環境上位のデッキを研究することは、自分のデッキを磨く近道です。

さらに、勝ち上がっているデッキをそのままコピーするのではなく、自分のプレイスタイルに合うように微調整することが重要です。

成功事例を分析すれば、カード採用の理由やプレイングの傾向まで理解でき、自分自身の戦術に落とし込むことが可能になります。

これにより、環境に適応しつつオリジナリティのある強力なデッキを生み出せるでしょう。

記事のまとめ

ユニオンアリーナにおいて「色」は単なるデザイン要素ではなく、デッキ全体の方向性を左右する重要な要素です。

赤は爆発的な攻撃力、青は緻密なコントロール、緑は展開力とリソース確保、黄は安定感と回復力といった個性を持ち、プレイヤーの戦い方や勝率に直結します。

さらにトリガー効果や環境のトレンドを踏まえた構築を意識することで、相手の戦略を上回る勝ち筋を見出すことができます。

成功事例を参考にしながら、自分のプレイスタイルに合った色を選び、バランスの取れたデッキを組み上げることが、ユニオンアリーナで長く勝ち続けるための秘訣です。

今後も環境は変化していきますが、色の特徴を理解してデッキに反映させる力こそが、常にプレイヤーを勝利へと導く原動力となるでしょう。