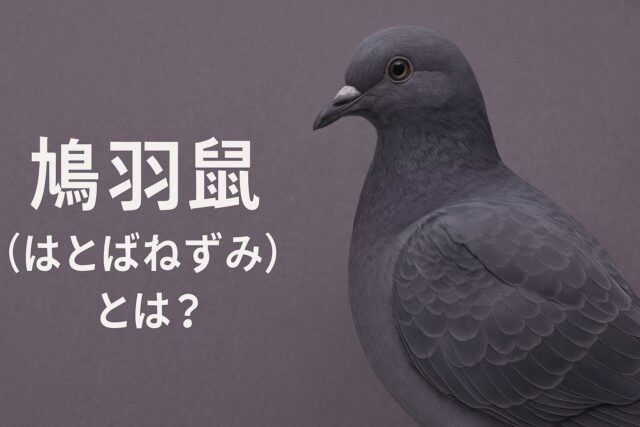

「鳩羽鼠(はとばねずみ)」という色名を聞いたことがありますか?

日本の伝統色のひとつであるこの色は、紫と灰が絶妙に混じり合った上品なグレートーンです。

その名前は山鳩の羽の色に由来し、江戸時代の「鼠色文化」の中で生まれたといわれています。

派手さはないのに、なぜか心惹かれる——そんな静かな存在感が鳩羽鼠の魅力です。

この記事では、鳩羽鼠の意味や由来、カラーデータ、歴史的背景、そして現代デザインへの応用までをわかりやすく解説します。

伝統の中に息づく「静けさの美学」を、一緒に探っていきましょう。

鳩羽鼠(はとばねずみ)とは?その意味と由来

鳩羽鼠(はとばねずみ)は、日本の伝統色の中でも特に奥ゆかしい印象を持つ色です。

紫みを帯びた灰色で、落ち着きと上品さを兼ね備えています。

この章では、鳩羽鼠という名前の意味や由来、そして江戸時代の色文化との関係を解説します。

鳩羽鼠の読み方と漢字の由来

鳩羽鼠は「はとばねずみ」と読みます。

「鳩羽」は山鳩(やまばと)の背の羽根の色を意味し、ほんのり紫がかった灰色を指します。

「鼠」は灰色の系統を表す日本古来の色名です。

つまり鳩羽鼠とは、鳩の羽のように紫を帯びた灰色という意味になります。

江戸時代の文献『手鑑模様節用』には「鳩羽鼠 やまばといろといふは別々にして此いろにあらず」とあり、当時すでに独立した色名として認識されていたことがわかります。

| 漢字表記 | 鳩羽鼠 |

|---|---|

| 読み方 | はとばねずみ |

| 由来 | 山鳩の羽の色に由来 |

| 色系統 | 紫みのある灰色(灰紫系) |

このように鳩羽鼠は、自然界の美しさを色として表現した日本らしい色名です。

その響きにもどこか静けさや気品を感じますね。

江戸時代に生まれた「鼠色文化」との関係

鳩羽鼠が生まれたのは、江戸時代後期といわれています。

当時の庶民は華美な色を禁じられていたため、地味な「鼠色」に工夫をこらし、さまざまなバリエーションを生み出しました。

その結果、「藤鼠」「銀鼠」「小町鼠」など、多彩な鼠系統の色が流行したのです。

鳩羽鼠もそのひとつで、控えめながらも個性を放つ色として人気を集めました。

| 時代背景 | 特徴 |

|---|---|

| 江戸時代後期 | 「鼠色ブーム」により多くの灰紫色が誕生 |

| 明治時代 | 歌舞伎などの衣装に採用される |

| 現代 | 和装・デザインで再評価されている |

こうして鳩羽鼠は、派手ではないのに上品で粋な印象を与える色として受け継がれています。

鳩羽鼠の色の特徴とカラーデータ

ここでは、鳩羽鼠の色味を数値で見ていきましょう。

RGBやCMYK、Webカラーの情報を通して、その微妙なニュアンスを具体的に理解できます。

RGB・CMYK・Webカラー(#9E8B8E)の詳細

鳩羽鼠のデジタルカラー情報は次の通りです。

| RGB | R:158 / G:139 / B:142 |

|---|---|

| CMYK | C:0 / M:12 / Y:10 / K:38 |

| Webカラー | #9E8B8E |

| 色系統 | 赤みを帯びた灰紫色 |

RGBの値からもわかるように、赤の要素がやや強めで、温かみのあるグレートーンが特徴です。

CMYKで見ると、黒(K)の割合が高いため、落ち着きと深みのあるトーンになっています。

鳩羽鼠の色味を一言で表すと?紫と灰の絶妙なバランス

鳩羽鼠は、藤色(うすい紫)に鼠色(灰)を掛け合わせたような色です。

つまり、紫の優雅さと灰の静けさを兼ね備えた、バランスの取れた色といえます。

そのため、上品・控えめ・知的といった印象を人に与えることが多いです。

| 要素 | 印象 |

|---|---|

| 紫み | 高貴さ・優雅さ |

| 灰み | 落ち着き・静けさ |

| 赤み | あたたかさ・人間味 |

この絶妙な色調は、まるで夕暮れ時の空のように、淡く移ろう美しさを持っています。

静かな中にも確かな個性を感じさせるのが、鳩羽鼠という色の魅力です。

鳩羽鼠の歴史的背景と文化的な使われ方

鳩羽鼠は、単なる色名ではなく、日本文化の中で長い歴史を歩んできた色です。

この章では、古典文学や歌舞伎などに見られる鳩羽鼠の登場例、そして江戸の染色文化との関係を解説します。

古典文学や歌舞伎での鳩羽鼠の登場例

鳩羽鼠は、明治初期の歌舞伎作品『能中富清御神楽』にも登場します。

作中には「衣装引抜き、鳩羽鼠、好みのこしらへになり」という一節があり、衣装の色として鳩羽鼠が使われていたことがわかります。

当時の舞台では、鳩羽鼠は品のある色として登場人物の知性や静けさを表現するために用いられたと考えられています。

| 時代 | 登場例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 江戸後期 | 染色・着物で人気 | 鼠系統の流行色 |

| 明治時代 | 歌舞伎『能中富清御神楽』 | 衣装色として登場 |

| 現代 | 和装・インテリア | 再評価とモダン化 |

このように鳩羽鼠は、古典芸能の世界でも「粋」と「静けさ」を象徴する色として根強く愛されてきました。

江戸の染色文化における鳩羽鼠の位置づけ

江戸時代の染色文化では、派手な色が禁じられる一方で、微妙な色合いが高度に発展しました。

鳩羽鼠はその代表格ともいえる存在で、町人の間で「洒落た地味さ」として人気を博しました。

染職人たちは、灰色に少しずつ紫や赤を混ぜることで、絶妙な色の深みを追求したと伝えられています。

| 要素 | 意味 |

|---|---|

| 鼠色 | 控えめ・落ち着き |

| 紫の要素 | 品格・知性 |

| 赤み | 温もり・人間らしさ |

鳩羽鼠はまさに、江戸文化が生み出した粋な美学の結晶といえるでしょう。

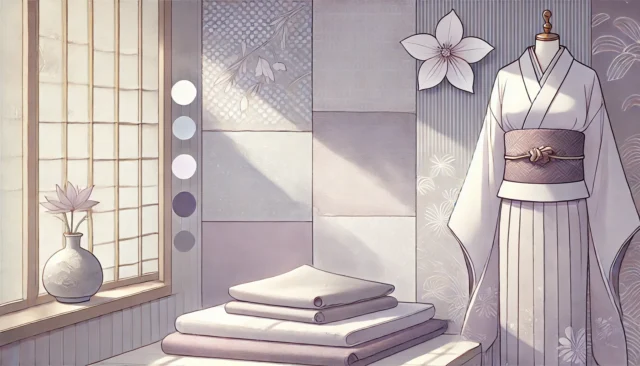

鳩羽鼠と相性の良い色の組み合わせ

鳩羽鼠は、中間色のためどんな色とも調和しやすい万能カラーです。

この章では、特に相性の良い組み合わせを紹介し、ファッションやデザインでの活用ヒントをお伝えします。

鳩羽鼠×藤色で上品なコーディネート

鳩羽鼠は、淡い紫系の色との組み合わせで柔らかく女性的な印象になります。

中でも藤色(ふじいろ)は相性抜群で、全体を上品にまとめてくれます。

例えば、和装で鳩羽鼠の帯に藤色の着物を合わせると、控えめながらも華やかさを演出できます。

| 組み合わせ | 印象 | おすすめシーン |

|---|---|---|

| 鳩羽鼠 × 藤色 | 上品・優雅 | 和装、春のインテリア |

| 鳩羽鼠 × 銀鼠 | 静かでモダン | ビジネスファッション |

| 鳩羽鼠 × 桜色 | やさしく女性的 | 春のデザインや広告 |

藤色の柔らかさと鳩羽鼠の深みが合わさると、まるで霧の中に咲く花のような繊細な美しさが生まれます。

鳩羽鼠×灰色で落ち着いた印象を演出

灰色(グレー)との組み合わせもおすすめです。

同系統の色味を重ねることで、全体に統一感が生まれ、知的で静かな印象になります。

インテリアでは、鳩羽鼠の壁に灰色の家具を合わせると、上質で和モダンな空間が完成します。

| 組み合わせ | 印象 | 使用例 |

|---|---|---|

| 鳩羽鼠 × 灰色 | 落ち着き・調和 | リビング、オフィス空間 |

| 鳩羽鼠 × 黒 | モダン・高級感 | アパレル、Webデザイン |

| 鳩羽鼠 × 白 | 清潔・静寂 | 和室、ミニマルデザイン |

灰色や黒と合わせると、鳩羽鼠の赤みがほんのり際立ち、心地よい温かみを感じさせます。

それはまるで、冬の曇り空にほのかな光が差し込むような穏やかさです。

現代デザイン・ファッションに見る鳩羽鼠の魅力

鳩羽鼠は、古典的な日本の色でありながら、現代のデザインやファッションにもよく合う色です。

この章では、インテリアやアパレル、Webデザインなど、現代的な活用方法を紹介します。

和モダンインテリアに映える鳩羽鼠

鳩羽鼠は、シックで落ち着いた色合いのため、和モダンなインテリアにぴったりです。

例えば、壁紙やカーテンに鳩羽鼠を取り入れると、空間に柔らかい陰影が生まれます。

特に木目調や自然素材の家具と組み合わせると、静けさと温もりのバランスがとれた上質な空間が完成します。

| 使用箇所 | 効果 | おすすめ素材 |

|---|---|---|

| 壁紙 | 空間に深みと落ち着きを与える | 和紙、漆喰 |

| カーテン | 光をやわらげ、穏やかな雰囲気に | 麻、コットン |

| 小物 | 差し色として上品にまとまる | 陶器、布製品 |

このように鳩羽鼠は、トレンドに左右されない「永く使える色」として人気を集めています。

アパレル・Webデザインでの活用アイデア

ファッションやWebデザインの世界でも、鳩羽鼠は高く評価されています。

アパレルでは、グレイッシュトーンのジャケットやワンピースなどに採用され、落ち着いた上品さを演出します。

Webデザインでは背景色として使用すると、文字情報を引き立て、視認性と高級感の両立が可能です。

| 分野 | 活用例 | 印象 |

|---|---|---|

| アパレル | 鳩羽鼠のワンピース、ストール | 知的・上品 |

| Webデザイン | 背景色、ボタンのアクセント | 静寂・高級感 |

| グラフィック | 和風ポスターやロゴ | 伝統とモダンの融合 |

鳩羽鼠は、まさに「古くて新しい色」として、今なお多くのデザイナーに愛されています。

鳩羽鼠の誕辰色(10月20日)に込められた意味

鳩羽鼠は、日本の誕辰色(たんしんしょく)において「10月20日」の色とされています。

ここでは誕辰色の意味と、10月20日生まれの人にとっての鳩羽鼠の象徴的な意味を紹介します。

誕辰色とは?日本の色彩カレンダー文化

誕辰色とは、1年の365日にそれぞれの色を割り当てた日本独自の色彩カレンダーのことです。

生まれた日の色には、その人の性格や人生のテーマを象徴する意味が込められています。

鳩羽鼠が10月20日の誕辰色に選ばれているのは、秋の静けさと成熟を象徴しているからです。

| 誕辰色 | 鳩羽鼠(はとばねずみ) |

|---|---|

| 日付 | 10月20日 |

| 象徴する意味 | 思慮深さ・調和・優しさ |

秋の空気のように、柔らかくも芯のある印象を与える鳩羽鼠は、穏やかなリーダーシップを象徴する色とも言われています。

10月20日の季節と鳩羽鼠のつながり

10月20日は、秋の深まりとともに木々が色づき始める頃です。

空は少し灰がかり、夕暮れの光が街を包みます。

まさにその風景が、鳩羽鼠の色味と重なります。

| 季節の風景 | 鳩羽鼠との共通点 |

|---|---|

| 秋の夕暮れ | 紫と灰が混じる空の色 |

| 落ち葉の影 | 赤みがかった落ち着き |

| 風の静けさ | 控えめで優しい印象 |

つまり、鳩羽鼠は「秋の空気をそのまま閉じ込めた色」なのです。

この日に生まれた人は、静かな情熱と深い感性を持つタイプとされます。

鳩羽鼠のまとめ

ここまで、鳩羽鼠の意味や歴史、文化、そして現代での活用方法について見てきました。

最後に、この色が持つ本質的な魅力と、日本の伝統色から学べることをまとめます。

鳩羽鼠が持つ「静かな品格」とは

鳩羽鼠は、派手ではないのにどこか存在感のある色です。

紫の気品と灰の落ち着き、その両方を絶妙に兼ね備えています。

そのため、「控えめな美しさ」という日本特有の美意識を象徴する色といえます。

| 要素 | 意味 |

|---|---|

| 紫の成分 | 品格・知性 |

| 灰の成分 | 落ち着き・静寂 |

| 赤みの要素 | 温かさ・優しさ |

まるで静かな湖面に映る夕暮れのように、鳩羽鼠は目立たないのに心に残る色です。

それが、この色が長く愛されてきた理由でしょう。

日本の伝統色から学ぶ、色の奥深さ

鳩羽鼠のような伝統色は、単なる「色」ではなく、日本人の感性や文化が詰まった言葉です。

たとえば、ひとつの灰色の中にも無数の表情があり、そこに人々の想いや時代の空気が映し出されています。

鳩羽鼠は、その中でも特に「静けさの中の強さ」を感じさせる色です。

| 観点 | 鳩羽鼠の魅力 |

|---|---|

| 文化的 | 江戸の粋と知性を受け継ぐ色 |

| 美的 | 上品で奥ゆかしいグラデーション |

| 心理的 | 安心感・安定感をもたらす |

つまり鳩羽鼠は、過去と現在をつなぐ架け橋のような存在です。

静けさをまといながら、自分らしさを大切にする人にぴったりの色といえるでしょう。