落ち着いた雰囲気と上品な印象を与えてくれる「くすみ色」。

ファッションやインテリア、アートやネイルの世界でも人気が高まっており、シンプルながらも洗練された美しさが魅力です。

近年では、ただ鮮やかな色を使うのではなく、「ニュアンスのある色味」で個性や空気感を表現するスタイルがトレンドになってきています。

この記事では、そんなくすみ色の基本的な仕組みから、絵の具などを使って自分で色をつくる具体的な方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。

手元にある絵の具や色材を使って、やさしく、奥行きのある色味を表現する楽しみを体験してみませんか?

くすみ色の基本原理

くすみ色を表現するうえで重要なのは、色の持つ鮮やかさや明るさを意識的にコントロールすることです。

まず第一に、彩度(色の鮮やかさ)を下げることが挙げられます。

彩度を落とすと、色はより控えめで落ち着いた印象になり、主張が強すぎない自然な色合いへと変化します。

これにより、柔らかく空間や他の色になじみやすいカラーに仕上げることができます。

また、明度(色の明るさ)も重要な要素です。

明度を上げるためには白を加え、逆に下げるには黒や濃い色を少し混ぜることで調整します。

明度のバランスによって、同じ色でも軽やかにも重厚にも見せることができるため、くすみ色を作る際にはこの両方をうまく組み合わせる必要があります。

彩度と明度の調整を適切に行うことで、ニュアンスのある洗練されたくすみカラーが完成します。

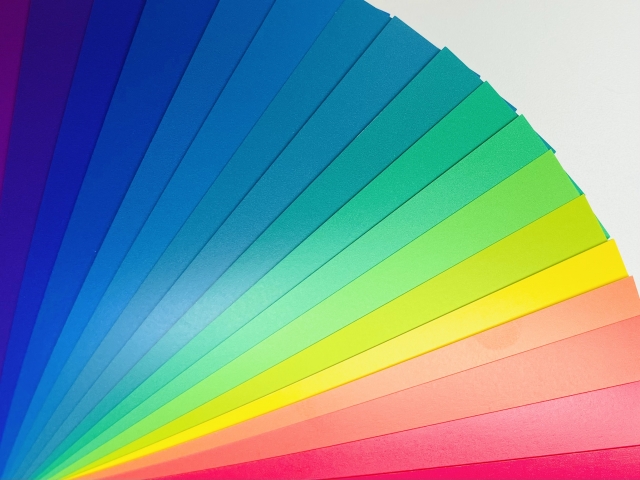

混色の基本:三原色からスタート

くすみ色を作るための出発点として、まず理解しておきたいのが「三原色(赤・青・黄)」の役割です。

これら三つの色はすべての色の基礎であり、組み合わせることでさまざまな色相を生み出すことができます。

くすみ色においても、この三原色を用いた混色は非常に重要です。

例えば、赤と青を混ぜて紫を作り、そこに少量の黄色を加えると複雑なニュアンスが生まれ、鮮やかすぎない色になります。

このように、三原色をベースに自分の求める色を徐々に作り出す方法は、理想的なくすみカラーを手に入れる第一歩です。

さらに、色の彩度を抑えるテクニックとして「補色を少し加える」方法があります。

補色とは、色相環で正反対に位置する色のことで、たとえば赤に対しては緑、青に対してはオレンジなどです。

補色同士を混ぜると、お互いの鮮やかさを打ち消し合い、くすみ感のある穏やかなトーンが生まれます。

これを応用することで、ただグレーを足すだけでは得られない奥行きあるくすみ色を表現できます。

実践ステップ:絵の具でくすみ色をつくる

くすみ色を自分で作るには、いくつかのステップを踏んで試行錯誤を重ねることが大切です。

絵の具を使えば、微妙なニュアンスを出すことも可能で、好みに応じた色を自在に調整する楽しさがあります。

A. ベースカラーをつくる

- まず、目指すくすみ色の元となる好きな色(たとえばピンク、ブルー、オレンジなど)を選びます。

- 次に、白を加えることで明るさを調整し、柔らかい印象に仕上げます。明るすぎる場合は黒やダークカラー(焦げ茶やネイビーなど)を微量加えて、深みを与えましょう。

- さらに、同系色や近似色を足して微妙な色合いを調整することで、個性のあるベースカラーが完成します。

- 最後に、色の強さが気になる場合は次のステップで彩度を落とします。

B. グレー・補色の活用

- 鮮やかさを抑えたいときは、ニュートラルグレー(無彩色)を加えることで彩度が抑えられます。ただし加えすぎると色が濁るため、少しずつ混ぜて様子を見ましょう。

- また、補色(たとえば赤に対する緑、青に対するオレンジなど)をほんの少し加えることで、自然な濁りや落ち着いたトーンを演出できます。

- この技法を使うと、単にグレーを加えるよりも奥行きのある色に仕上がるため、表現の幅が広がります。

C. 白でパステル調にする

- 白を加えることで、くすみ色に柔らかく透明感のある印象をプラスできます。

- この方法は特に春夏向けの軽やかな色を作る際に効果的です。

- 水彩絵の具を使う場合は、紙の白をそのまま活かすことでパステル感を引き出すこともできます。

D. 試し塗り&調整

- 一度で理想の色ができるとは限らないため、混色しながら紙の端に試し塗りして確認しましょう。

- 乾いたときに色味が変わることもあるので、乾燥後の色もチェックするのがコツです。

- 少量ずつ色を加えて、必要に応じて再調整することが、美しいくすみ色づくりへの近道です。

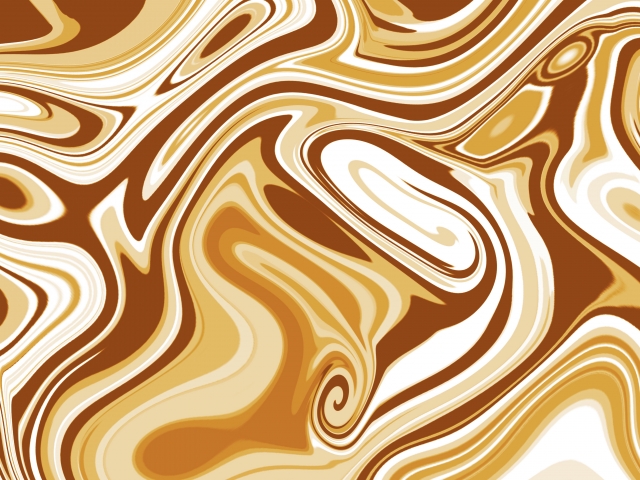

例:カフェオレベージュを再現する

カフェオレベージュは、その名の通りカフェオレのようなまろやかで落ち着いた色合いを持つ、非常に人気のあるくすみ色のひとつです。

柔らかく上品な印象を与えるため、インテリアやファッション、イラストなどにも幅広く使われています。

以下の手順でこの色を再現してみましょう。

- まず、黄みがかった茶色(キャメル)をベースにします。これは赤みを含んだ柔らかな茶色で、温かみのある土っぽい雰囲気を持ちます。

- そこに白を加えることで、明度を上げてミルキーなやさしい印象に変化させます。白の分量によって、濃いめのカフェオレから淡いミルクティーのような色味まで調整が可能です。

- 彩度が高すぎる場合は、少量の灰色を加えて落ち着かせます。灰色を使うことでベージュの鮮やかさを抑え、より中間的で洗練された印象になります。

- または、焼き茶色(バーントアンバー)や黒茶色(セピア)などの濃い茶系絵の具をほんのわずかに混ぜることでも、彩度を抑えると同時に深みを加えることができます。

- 試し塗りをしながら、好みの濃さやトーンに合わせて微調整してください。くすみ感のあるカフェオレベージュは、他の色との相性も良く、ナチュラルで落ち着いた色合いの配色にぴったりです。

アクリル・ジェル・水彩それぞれのコツ

くすみ色を扱う際には、使用する画材ごとに適したテクニックや特徴があります。

どの素材でも理想のくすみ感を出すことは可能ですが、媒体によって発色の仕方や調整のしやすさが異なるため、それぞれの性質を理解しておくことが大切です。

| メディア | 特徴とポイント |

|---|---|

| アクリル絵具 | 乾くのが早く、重ね塗りや混色による調整がしやすいのが特徴です。

絵の具の不透明感を活かして、グレーや補色を重ねて彩度を落とすことで、深みのあるくすみカラーが作りやすくなります。 乾燥後に色味がやや変化することがあるため、段階的に色を重ねて様子を見ると良いでしょう。 |

| 水彩 | 水で薄めることで透け感が出るため、紙の白を活かした軽やかなくすみ色を表現できます。

色を濁らせすぎないよう、水加減や重ね塗りのタイミングに注意する必要があります。 白を絵の具として加えるよりも、紙の余白を利用する方が自然なトーンに仕上がる場合もあります。 |

| ジェルネイル | 透明感を出したいときは、クリアジェルに少量のカラーとブラックを混ぜることで、透け感のあるくすみトーンが作れます。

くすみブルーやくすみピンクなど、トレンドのニュアンスカラーも簡単に再現できます。 カラージェルの選び方次第で微妙な色の調整ができ、他のネイルアートとの相性も抜群です。 |

くすみ色を表現するうえで重要なのは、色の持つ鮮やかさや明るさを意識的にコントロールすることです。

まず第一に、彩度(色の鮮やかさ)を下げることが挙げられます。

彩度を落とすと、色はより控えめで落ち着いた印象になり、主張が強すぎない自然な色合いへと変化します。

これにより、柔らかく空間や他の色になじみやすいカラーに仕上げることができます。

また、明度(色の明るさ)も重要な要素です。

明度を上げるためには白を加え、逆に下げるには黒や濃い色を少し混ぜることで調整します。

明度のバランスによって、同じ色でも軽やかにも重厚にも見せることができるため、くすみ色を作る際にはこの両方をうまく組み合わせる必要があります。

彩度と明度の調整を適切に行うことで、ニュアンスのある洗練されたくすみカラーが完成します。

色選びのヒント

くすみ色は、使用する季節やシーンによって印象が大きく変わります。

シンプルで控えめなトーンでありながら、その中に豊かな表情を秘めているのが魅力です。

色の選び方ひとつで、ナチュラルにもモダンにも、フェミニンにもスタイリッシュにも演出できます。

ここでは、季節に応じたおすすめのくすみ色を紹介します。

- 季節に応じた色の選び方

- 春:新しい季節の訪れを感じさせる柔らかい色がぴったり。黄緑色や黄土色のような、明るさと温かみを持つ色がおすすめ。淡い桃色や灰緑色を取り入れても春らしさが増します。

- 夏:爽やかさと清涼感を大切に。灰青色や薄紫色は涼しげな印象を与え、暑い季節にも軽やかに映えます。くすんだ青緑色や明るい灰色なども涼を感じさせる色として人気です。

- 秋:深みのある温かい色が似合う季節。赤茶色や赤紫色のような濃厚なくすみ色が、落ち着いた秋の風景と調和します。灰みがかったカーキや黄茶色も秋の装いにぴったりです。

- 冬:洗練された印象をもたらす、寒色系のくすんだ色がおすすめ。灰青色や濃灰色、灰紫色などが冬らしい静けさを演出します。銀白色がかった中間色をアクセントに加えると、よりクールで都会的な雰囲気になります。

季節感を取り入れたくすみ色の活用は、色選びのセンスをより一層引き立ててくれます。

自分の好みとシーズンの特徴を意識しながら、絶妙な色使いを楽しんでみましょう。

「くすみ色づくり」の鍵

くすみ色を美しく表現するためには、いくつかの基本的なポイントを意識して作業を進めることが大切です。

単に色を濁らせるのではなく、彩度や明度の調整、補色の使い方などを丁寧に考えることで、奥行きとニュアンスのある洗練された色合いを生み出すことができます。

- 彩度を灰色や補色で抑える:原色に対して補色や灰色を少しずつ加えることで、色の鮮やかさを和らげ、落ち着いた雰囲気を演出できます。くすみ感を自然に出すためには、この“引き算の色づくり”がとても重要です。

- 明度を白や黒で調整:色の明るさを調整することで、重たすぎず軽やかすぎない絶妙なトーンが完成します。白を加えると柔らかく優しい印象に、黒を加えると深みが増して大人っぽい表情になります。

- 試し塗りしながら微調整:混色は一度で思い通りの色にならないことが多いため、都度試し塗りをして乾いた色味を確認しながら少しずつ調整することが成功のカギです。思わぬ美しい色に出会えることもあります。

- 赤・青・黄+白黒が基本:色づくりの土台となるのは三原色と無彩色。これらを使って自由に色相・明度・彩度をコントロールできるようになると、くすみ色だけでなく幅広い表現が可能になります。

記事のまとめ

くすみ色をつくるポイントは、鮮やかな色の彩度を抑え、明度を調整することにあります。

色の鮮やかさを和らげるためには、グレーを加えたり、反対色(補色)を少量混ぜたりする方法が効果的です。

さらに、白を加えて明るさを調節すれば、柔らかくて軽やかなパステル調のくすみ色も簡単につくれます。

三原色をベースに混色し、試し塗りを重ねながら微調整していく工程こそが、思い通りのニュアンスカラーに出会う近道です。

また、季節感や目的に合わせて色味を調整することで、より洗練された印象を演出できます。

アクリルや水彩、ジェルネイルなど、使用する素材に応じて手法を工夫すれば、くすみ色の表現の幅はさらに広がります。

ぜひこの記事を参考に、自分だけの「くすみ色パレット」を作り上げてみてください。

日常の創作活動が、ぐっと豊かで楽しいものになるはずです。