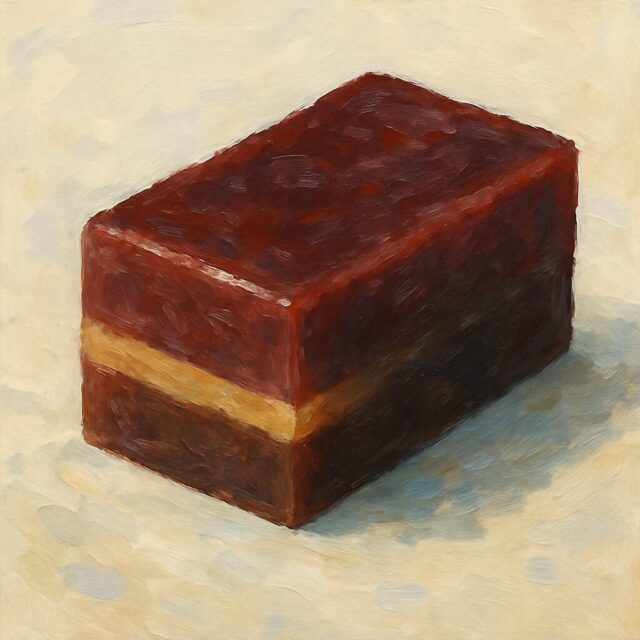

“羊羹色(ようかんいろ)”は、日本の伝統的な色のひとつで、まるで小豆の羊羹のように深く、渋く、落ち着いた赤茶色をしています。

古くは江戸時代の染色にも見られ、庶民の生活の中に息づいてきたこの色は、単なる色以上の存在として、和の情緒や精神性を体現してきました。

その絶妙なニュアンスは、現代のデジタルデザインや絵画、クラフト制作、さらにはインテリアやファッションにも応用可能で、和とモダンを橋渡しする洗練された表現が可能です。

本記事では、そんな“羊羹色”の正確な色コードや数値、配合比率から、アクリル・水彩絵の具、デジタルカラー指定、草木染やレジン作品への展開方法までを網羅的にご紹介します。

渋みと温かみを兼ね備えたこの色を、あなたの表現の中に取り入れるヒントが詰まっています。

羊羹色とは?

深みのある赤茶がかったダークブラウン――“羊羹色”は、江戸時代から伝わる日本の伝統色で、黒や濃紫の染め物が褪せた “あんこ”のような渋味を帯びた色合いを指します。

代表的な羊羹色とは?

伝統的な由来と呼称

- 名称は小豆羊羹の色味に由来し、江戸期の染色書『染物重宝記』では「百塩茶(ももしおちゃ)」と同色と記述されます。羊羹の色合いは、甘味と渋味が絶妙に融合した深い赤茶で、特に黒羊羹に見られる濃く重厚な色調を象徴しています。

- この色はまた、黒染が長年の使用で退色し、わずかに赤みや紫がかった味わい深い色調に変化した様子をも指し示します。そうした現象を“羊羹色”と呼ぶことで、単なる物理的な色の変化ではなく、時間の経過による美的な趣きをも含意してきました。

- 江戸時代には既に庶民の暮らしの中で定着していた色名で、落語『夢金』では庶民の衣服の色として「羊羹色の着物」が登場するほど、生活に根付いた親しみある色だったことがうかがえます。また、呉服商や染物師たちの間では、羊羹色は“渋いながらも品格のある色”として高い人気を誇っていました。

カラーコードと数値

| モデル | 代表値① | 代表値② | 出典 |

|---|---|---|---|

| HEX | #383C3C | #542D24 | colordic / Color-site |

| RGB | 56 60 60 | 84 45 36 | 同上 |

| CMYK | 78 71 69 38 | 0 46 57 67 | colordic / fortune-factory |

| HSV | 180° 7 24 | 11° 57 33 | colordic / Color-site |

| 近似 Pantone | 497 C / 4695 C | — | Encycolorpedia |

*複数の数値が流通していますが、暗い赤茶のトーンと 20 〜 25%前後の明度を保つと概ね“羊羹色”と認識されます。

濃度や温度感の違いによって印象は変化しますが、赤紫と茶、黒が絶妙に混ざり合うことで、唯一無二の深みを帯びた色として成立しています。

*は #383C3C や #542D24 で、RGB では R56 G60 B60〜R84 G45 B36 のレンジ、印刷用 CMYK はおおよそ C0 M46 Y57 K67 が基準値です。

本記事では デジタル/絵の具/染色 の 3 つのアプローチで“羊羹色”を再現する方法を詳しく解説し、配色のコツや活用アイデアまで総合的にまとめました。

デジタルでの羊羹色の作り方

RGB / HEX 指定(最速手順)

- HEX 直入力:デザインソフトや CSS で

#383C3C(やや寒色寄り)または#542D24(赤味が強い)を入力。どちらも羊羹色の代表的なコードであり、前者はより沈んだ墨色寄り、後者は小豆の甘味を感じさせる赤茶系のトーンを表現しています。用途に応じてニュアンスの違いを使い分けるとよいでしょう。 - カラー ピッカー微調整:彩度 3 〜 7%、明度 23 〜 24% 付近に設定すると安定して渋みが出ます。色相は180度(寒色寄り)から11度(赤寄り)にかけて調整可能で、背景に使う場合は少し明度を上げて視認性を高めるのもおすすめです。また、グラデーション表現として周辺に #2C2B2B(暗墨色)や #6B3E2E(焦げ茶寄り)を使うことで、羊羹色の存在感を引き立てられます。

CMYK で印刷用データを作る

- 基準値 C0 M46 Y57 K67 をベースに、赤みを強調したいときは M を+5%、黒味を抑えたいときは K を-5% 程度調整。印刷物では素材の質感や照明環境によって見え方が変わるため、プロセスカラーだけでなく特色インクやニス加工を組み合わせると羊羹のような艶感を出しやすくなります。紙は少し光沢のある厚手のもの(コート紙・アート紙)を選ぶと色の沈みすぎを防げます。

配色のヒント

- 緑みがかった灰(#3C403D)と組み合わせれば渋い和モダン。たとえば和風カフェのロゴやパッケージにこの組み合わせを使えば、落ち着きと高級感が同居した印象に仕上がります。

- 生成り(#F5F2E9)と合わせると上生菓子のような優しいコントラストに。さらに薄紅(#F8D7DA)や淡灰紫(#BFB7BA)などの中間色を加えると、より奥行きある配色が楽しめます。モダン和風の配色では、羊羹色をアクセントに用いるだけで一気に和の情緒が演出できるでしょう。

絵の具で羊羹色を調合する方法

基本レシピ(アクリル/水彩共通)

| 色 | 比率 | ポイント |

|---|---|---|

| 紫系(ディオキサジン) | 5 | 赤紫の深みを出す。羊羹色の核となる要素で、色に奥行きを与える。 |

| 茶系(バーントアンバー) | 2 | 全体の茶色いトーンを作る基本色。和の温かみを演出する重要な要素。 |

| 赤(クリムソン) | 1 | 紫とのバランスを取り、わずかな温かさを加える。色に柔らかさをもたらす。 |

| 緑(フタログリーン) | 1 | 鮮やかさを抑え、落ち着いたトーンに調整。補色として渋さを加える役割を果たす。 |

| 黒(ランプブラック) | 0.5 | 全体の明度を抑え、深みと重厚感を与える。入れすぎると色が沈むため注意が必要。 |

| 黄(土系) | 0.5 | 彩度を落とし、自然な渋みと奥行きを追加。特に和の風合いを出すのに効果的。 |

調整のコツ

- 紫と茶で骨格を作ることが基本。 この段階で羊羹色のベースが形成される。そこに赤を加えることで温かみが加わり、より有機的で食欲をそそるような色合いになる。

- 黒を加えることで深みが出るが、入れすぎると単なる墨色に。足りない深みを出したいときは、バーントシェンナやヴァン・ダイクブラウンを使って補正すると、赤みを保ちつつ落ち着いたトーンが得られる。

- テストピースは乾くと明度が1段階明るくなることを想定しておくこと。調色段階で“やや暗め”を意識しておくと、乾いたときに理想の色味に近づく。また、紙やキャンバスの地の色によっても見え方が変わるため、必ず実際の素材で確認すること。

よくある失敗とその対処法

- 赤が多すぎてワインレッド化してしまった場合:緑を1〜2滴加えると、赤の彩度が中和され羊羹色の深みが戻る。仕上げに黒で引き締めると安定する。

- 彩度が高すぎてチョコレート色のようになる場合:青緑系の補色を少量加えることで、彩度を抑えて落ち着いたトーンに。ベージュやグレーなどの中間色を加えるとさらに自然な渋みが出る。

- 紫が弱くてただの茶色や小豆色に傾いた場合:ディオキサジンパープルを少量ずつ追加することで色の深みを取り戻せる。ただし、赤や黄の比率も再調整が必要になるため、少しずつ加えて都度確認するのが望ましい。

絵の具で羊羹色を調合するには、単なる混色だけでなく、各色の役割とバランスを理解しながら慎重に進めることが重要です。

失敗を恐れずに試し塗りを重ねながら、自分だけの理想の羊羹色を見つけてみてください。

染色・インク・その他素材の再現

草木染のレシピ例

- ログウッド(紫系)で下染めし、紅茶タンニン液に漬け込むと赤茶の深みが増し、羊羹色に近づきます。ログウッドは深く鮮やかな紫色を発色する天然染料であり、布地に赤みと暗さを同時に与える性質があります。紅茶に含まれるタンニンとの併用により、染色後の色は一層渋味を帯びた褐色に変化し、まるで煮詰めた小豆のような重厚さを生み出します。

- 最後に鉄媒染(鉄成分を含む媒染液)を軽く施すことで、染色した色がわずかに黒味を増し、羊羹の艶やかで奥深い印象を再現できます。媒染の濃度や時間を調整することで、彩度と明度のバランスを微調整することが可能です。

- 羊羹色に最も適した布地は絹や麻などの天然素材で、染料の吸着がよく、自然なグラデーションや風合いが出やすくなります。特に和装や伝統工芸の場面では、こうした草木染の技法が好まれ、現代でも工芸作家や染色家の間で活用されています。

レジン・ネイルカラー

- クリアベース 10 g に対し、赤系マイカパウダー 2〜3%、黒系顔料 1%、グリーン系顔料 0.5% を混合します。この組み合わせは、深みと渋みを併せ持つ羊羹色の再現に最適です。

- よく攪拌して均一にしたあと、型に流してUVまたはLEDライトで硬化させます。硬化後に微粒子のパールパウダーを表面に重ねることで、羊羹のような艶やかさと奥行きのある反射を演出できます。

- ネイルカラーとして使用する場合、トップジェルを重ねて仕上げると透明感が増し、羊羹のようなぷるんとした質感が生まれます。加えて、金箔や和紙モチーフ、繊細なラインアートを合わせれば、和モダンな印象を際立たせることができます。羊羹色はトレンドを超えた落ち着きと品格を感じさせ、ファッションアイテムとしても高い汎用性を誇ります。

羊羹色を活かすデザインアイデア

和の情緒を演出

畳や和紙、生成り麻との相性が抜群。

和菓子店や茶室のロゴカラーとして定番です。

特に、金箔や木目調の素材と組み合わせることで、より格式高く伝統的な印象を与えることができます。

季節感のある色との組み合わせ、たとえば春の若草色や秋の朽葉色といった色との調和を意識すれば、四季を感じるデザイン展開も可能です。

和紙の名刺や掛け軸、短冊などに羊羹色を用いると、落ち着きと風格のある仕上がりになり、書道や日本画の背景にも最適です。

モダンデザインとの融合

Pantone 497 C 系のダークブラウンは高級感のあるパッケージやレザー調 UI に多用され、白抜きの極細フォントと合わせれば現代的なミニマルデザインに。

さらに、金属光沢のあるシルバーやブロンズと組み合わせるとラグジュアリーな印象が際立ち、コスメやチョコレートのパッケージ、革製品のタグや名刺にもよく合います。

スマートフォンアプリやWebサイトのアクセントカラーとしても効果的で、無彩色のグレーやオフホワイトとの組み合わせによって高級感と安心感の両立が可能です。

モダンで洗練された印象を与えつつ、日本的な静けさや深みを秘めたビジュアル表現が叶います。

記事のまとめ

羊羹色は、単なる「濃い茶色」では語り尽くせない、複雑で奥ゆかしい色合いです。

赤紫や黒、茶といった複数の色相が溶け合い、和菓子のような艶感と、年月を重ねた布や木のような深みを併せ持っています。

この記事では、HEXやRGB、CMYKといった数値での再現はもちろん、絵の具での調合方法や染色テクニック、レジン・ネイルアートといった応用方法まで幅広く解説しました。

羊羹色は静謐さや重厚感を表現するのに最適でありながら、組み合わせる色次第で優しさや高級感も引き出せる万能カラーです。

デジタルデザインの配色に、アナログの作品制作に、またブランドやパッケージに取り入れることで、見る人に落ち着きと品格を伝える印象的なビジュアルを生み出せるでしょう。

この記事を通じて、羊羹色の魅力とその可能性をより深く理解し、自由に使いこなせるようになることを願っています。