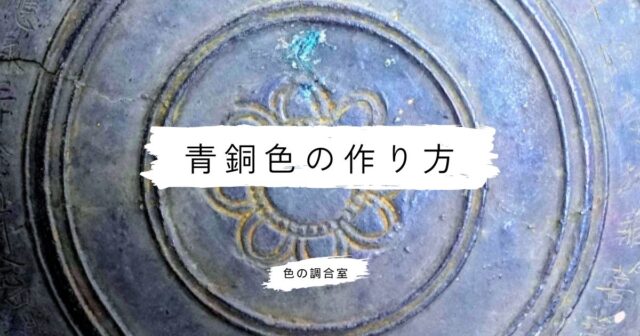

青銅色は、古代の金属文化を象徴する色として、工芸・美術・建築・デザインなど多様な分野で重宝されてきました。

その複雑で深みのある色調は単なる「金属の緑」ではなく、酸化や経年変化によって生まれる質感と光の表情が複雑に絡み合っています。

本記事では、色彩・美術・デザインを学ぶ大学生を対象に、青銅色の歴史的背景、絵の具を用いた混色比率、表現技法、制作工程などを網羅的に解説し、青銅色の再現および応用に向けた実践的な知見を提供します。

青銅色とは?

青銅色の特徴と必要な素材

青銅色は視覚的には緑みを帯びたくすんだ灰色で、光沢を抑えたマットな質感が特徴です。

金属的な深みを出すには、グリーン、ブラック、グレーを中心に組み合わせ、必要に応じてゴールドやシルバーの顔料で光の反射を演出します。

作品の用途に応じて、仕上がりの色味を調整できるのが魅力の一つです。

青銅色のカラーコードと見本

デジタルで青銅色を再現する際に参考になる代表的なカラーコードには、以下のようなものがあります。

- #4B5320(やや緑がかったブロンズグリーン)

- #3C341F(深みのある金属質な色味)

- #8C7853(明るめの青銅調ブロンズ)

これらの色は、絵画やデザインの際の目安として活用できます。

画材選びの参考にするのもおすすめです。

青銅色作りに必要な材料一覧

使用する色鉛筆や絵の具の種類

青銅色を絵の具や色鉛筆で再現するには、次のような色が基本になります:

- グリーン(暗め)

- ブラック

- グレー

- メタリックカラー(必要に応じて)

これらを重ね塗りしたり混色することで、金属特有の深みとくすみを表現します。

パステルや油絵具など、画材ごとの特徴も活かすと良いでしょう。

合金やスズの役割について

実際の青銅は銅とスズを主成分とした合金で、色味はスズの含有量によって変化します。

スズが多いほど白っぽく、少ないと赤みがかった銅色に近くなります。

素材としての青銅の性質を理解することで、再現する色にも深みが加わります。

青銅色を作るための技術

青銅色を美しく表現するには、筆のタッチや重ね塗りの順序、顔料の選定が重要です。

ベースとなる色に対してハイライトや陰影を加えることで、立体感のある金属表現が可能になります。

光の反射を計算に入れた配置もポイントです。

青銅色を作る方法のステップ

素材の準備と比率の調整

絵の具を用いる場合、まずは以下の比率を参考に混色します。

- グリーン(暗め):50%

- ブラック:30%

- グレー:20%

この基本配合により、青銅らしい深みのあるくすんだ色が得られます。

さらに金属感を出したい場合は、最後にメタリックゴールドまたはブロンズを5〜10%加えることで、反射性が増し、より本物に近い質感が得られます。

着色と塗装のテクニック

塗装時は、下塗りに暗めのグリーンを敷き、乾燥後にブラックやグレーで影をつけます。スポンジやドライブラシを使って表面にムラを加えると、酸化した金属のようなリアルな質感が出せます。

メタリックカラーは最終段階でハイライトに使用します。

多層的に塗ることで、光の当たり方で色が変化するような深みが生まれます。

青銅色の仕上げと研磨方法

作品が乾いたら、必要に応じて表面を研磨し、光沢を抑えたり、逆に部分的に光を反射させることで質感を調整できます。

艶を抑えるマット仕上げや、ワックスでコーティングする方法もあります。

研磨の際は細かい紙やすりやクロスを使い、光のあたり具合を確認しながら仕上げるのがコツです。

青銅色の作品を彩るヒント

彩度の調整方法

青銅色をよりリアルに見せるためには、彩度のコントロールが重要です。

彩度が高すぎると鮮やかすぎて金属らしく見えません。

グレーや補色(赤みのブラウン)を加えて彩度を落とし、くすんだ印象を加えることでより自然な仕上がりになります。

青銅色を際立たせるデザインの工夫

他の色とのコントラストを使って青銅色を引き立てることができます。

たとえば白やクリーム系と合わせると、よりクールで洗練された雰囲気に。

一方で黒や焦げ茶と組み合わせると、アンティーク調の重厚感を演出できます。

サイズや圧延による変化

立体物に青銅色を施す場合、表面の大きさやテクスチャによって色の見え方が変わります。

平面よりも凹凸のある面では陰影が強調され、青銅色の深みが際立ちます。

また、圧延やハンマー加工のような表面処理によって、光の反射が変化し多彩な印象を演出できます。

まとめ

青銅色は、古代の工芸品から現代のアートやデザインに至るまで、幅広い分野で親しまれている重厚かつ奥深い色です。

その特徴的な緑がかったくすみのある金属色は、歴史や格式、神秘性を感じさせるだけでなく、現代の感性にも通じる洗練された美しさを持っています。

本記事では、青銅色の歴史や色の成り立ちから始まり、実際に色を作るための絵の具の配合比、塗装技術、質感の出し方、応用事例に至るまで、大学で芸術やデザインを学ぶ学生が実践に活かせるよう、体系的かつ実証的に解説してきました。

混色における注意点や彩度調整のコツ、作品に活かすためのデザイン技法なども踏まえることで、ただの模倣にとどまらない、自分だけの「青銅色」を表現するヒントが詰まっています。

本稿が、青銅色の多面的な魅力を理解し、造形表現に取り入れるための実践的な手がかりとなれば幸いです。