ネイビー色は、深みのある青としてファッションやインテリア、アートの分野で広く使われる定番のカラーです。

シックで落ち着いた印象を与えるため、フォーマルなシーンからカジュアルなデザインまで、さまざまな場面で活躍します。

その落ち着きと高級感は、多くのデザイナーやクリエイターに好まれ、現代でも幅広いジャンルで採用されています。

さらに、ネイビーは性別や年齢を問わず取り入れやすい色としても人気があり、コーディネートに困らない万能カラーとも言えるでしょう。

視覚的にも安定感を与えるため、商業的な空間づくりや企業ロゴの配色にも使われています。

本記事では、ネイビー色の基本から、絵の具やデジタルでの作り方、混色のテクニック、そして実際の応用例までを詳しくご紹介します。

初心者でもわかりやすく解説しているので、ネイビー色を自分で作ってみたい方にぴったりの内容です。

また、色づくりに慣れている方にも、新しい表現のヒントとして参考にしていただける情報を盛り込んでいます。

ネイビー色の作り方

ネイビー色とは?

ネイビーとは、黒に近い濃い青色で、一般的には「濃紺」とも呼ばれます。

名前の由来は、イギリス海軍の制服に使われたことから「ネイビーブルー」とされ、そこからネイビーという呼び名が定着しました。

この色は、歴史的背景とともに、威厳や信頼感、落ち着いた印象を象徴する色として、長年にわたって多くの国や文化で使われてきました。

ネイビーの基本的な色合い

ネイビーは青をベースに黒を加えていくことで表現されますが、ほんの少しの赤や緑を加えることで、深みや個性を演出することも可能です。

冷たく硬い印象を与えず、やわらかさを保ちながら重厚感を持たせるのがポイントです。

さらに、色温度を調整することで、寒色系から中性色系への印象の変化をつけることもでき、用途に応じた柔軟なアレンジが可能です。

ネイビー色のパレット一覧

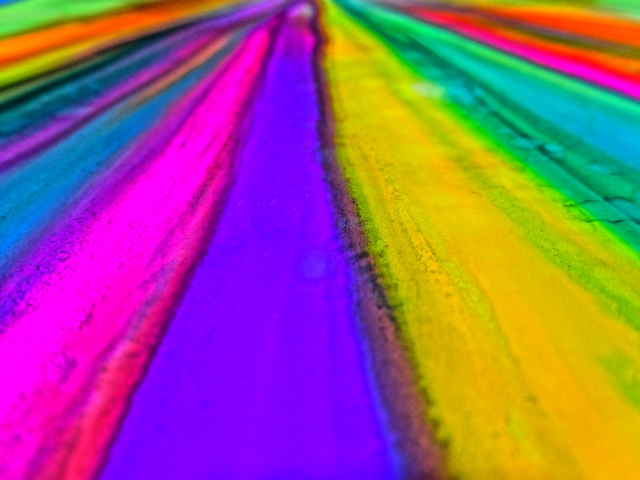

ネイビーにもバリエーションがあり、「インディゴ」「ミッドナイトブルー」「ダークブルー」など、トーンや明度によって名前が異なります。

これらはそれぞれ異なる雰囲気や印象を持っており、デザインや目的に合わせて選ぶことが重要です。

たとえば、インディゴはやや赤みを帯びており柔らかな印象、ミッドナイトブルーは黒に近くフォーマルな雰囲気を強調します。

自分の目的に合ったネイビー色を見つける参考になります。

ネイビーの作り方の基本

三原色を使った方法

絵の具などでは、青・赤・黄の三原色を混ぜてネイビーを作ることができます。

青を主体にして、赤と黄をほんの少しずつ加えることで、くすんだ深みのある青に仕上がります。

絵の具の種類によっても色の出方が微妙に異なるため、事前に試し塗りを行うことで理想の色に近づけやすくなります。

たとえば、ウルトラマリン系の青を使うとやや明るめのネイビーになり、プルシャンブルーを使うとより重厚なトーンになります。

色の混ぜ方と割合

一般的には、青を7割、赤を2割、黄色を1割程度にするとバランスの良いネイビーになります。

黒を加えることでさらに深い色になりますが、暗くなりすぎないよう少しずつ調整することが大切です。

割合の微調整次第で、青みが強いネイビーや、やや紫寄りのネイビーなど、ニュアンスの異なる色合いを作ることもできます。

また、水の量を加減することで透明感や濃度も調整可能です。

黒なしで作るネイビー

黒を使わず、補色を活用することで暗さを表現することもできます。

例えば、青に対してオレンジを微量加えることで、色が沈みネイビーのような色合いに近づきます。

これにより、より自然で柔らかな暗色を作り出すことができ、色の奥行きが増すのが特徴です。

補色による暗色化は、特に自然物や光の表現を意識したアート作品などで有効な手法となります。

ネイビー色の混色テクニック

青色と紺色の比率

市販の青と紺色を組み合わせることで、理想のネイビーに近づけることができます。明るさのバランスを見ながら混ぜるのがポイントです。

紺色の種類によっても印象が変わるため、複数の紺色を試して自分の好みに合う色を選ぶのがおすすめです。

また、ベースとなる青の種類(ウルトラマリン、コバルトブルーなど)によっても、最終的な仕上がりに微妙な違いが出るため注意が必要です。

補色を活用する方法

青に対する補色(オレンジや黄色)を少し混ぜることで、青の鮮やかさを抑えて落ち着いたネイビーに調整できます。

色の鮮やかさをコントロールする際に便利な技法です。

特に絵画やデザインにおいて、セピア調やアンティーク風の仕上がりを目指す場合には効果的です。

補色を使う際は、補色の量に注意しないと彩度が失われすぎることがあるので、こまめに試しながら進めると良いでしょう。

少量での色合い調整

微量ずつ混ぜながら、少しずつ濃さを確認していくことで、失敗の少ない色調整が可能になります。

一度にたくさん混ぜず、徐々に加えていくことが成功のコツです。

さらに、筆についた色の残留や、水との混ざり方も影響するため、混色のたびにツールを清潔に保つことが仕上がりの美しさに繋がります。

パレット上で複数のバリエーションを試しながら進めるのもおすすめです。

絵の具を使ったネイビー

必要な絵の具の種類

青(ウルトラマリンやプルシャンブルーなど)をベースに、黒や赤を加えて調整します。

さらに、色の透明度を調整したい場合には白や水を少量加えるとニュアンスのある発色が得られます。

透明水彩、アクリル、ガッシュ、油彩といった各種絵の具の特性を理解し、それぞれに適した調色方法を知っておくと、より表現の幅が広がります。

特に透明水彩では、重ね塗りの技法を用いることで奥行きのあるネイビーを演出できます。

混ぜる際の注意点

ネイビーは暗い色なので、他の色を混ぜすぎると濁ってしまうことがあります。

混色は慎重に行い、紙に試し塗りしながら進めましょう。

混ぜる際には、一度に多くの絵の具を使わず、小さな量で何度か試すのがポイントです。

混色する道具やパレットの清潔さも色味に影響するため、こまめな手入れを心がけると良い結果に繋がります。

また、乾いた後の色の変化も考慮し、時間を置いて確認することも忘れずに。

ジェルネイルでの応用方法

ジェルネイルでもネイビーは人気のカラー。

青と黒のジェルを混ぜるほか、ネイル用の顔料を使って深みのあるカラーに調整する方法もあります。

さらに、トップジェルの種類によっても印象が変わるため、マット仕上げやグロス仕上げなど目的に応じて選ぶのがおすすめです。

仕上げにラメやパールを加えると華やかさが増しますし、アクセントカラーとの組み合わせで季節感や個性を演出することも可能です。

まとめ

ネイビー色は、単に「濃い青」というだけでなく、豊かな感情や印象を呼び起こすことができる奥深い色です。

ファッションからインテリア、アート、ネイル、グラフィックデザインに至るまで、幅広い分野で活用され、その用途ごとにさまざまな表情を見せてくれます。

色の作り方においても、三原色の混色や補色の活用、絵の具やデジタルツールを駆使した調整方法など、多様なアプローチが存在します。

また、ネイビーはどんな色や素材とも調和しやすく、デザイン性と機能性を兼ね備えた万能なカラーであることがわかりました。

高級感を演出したいとき、落ち着いた空間を作りたいとき、あるいは知性や信頼を印象づけたいときなど、ネイビーはその場の目的に応じて自在に活躍します。

この記事を通じて、ネイビー色の魅力や実践的な作り方、使い方のヒントを少しでも多くの人に届けられたなら幸いです。

ぜひ、あなた自身の感性と用途に合わせた「理想のネイビー」を探し、自分らしい表現を楽しんでみてください。