若草色って聞くと、どんなイメージが浮かびますか?新緑、春の草原、清らかで爽やかな印象…。

まさに自然のやさしさをそのまま閉じ込めたような色ですよね。

この記事では、そんな若草色の魅力をぐっと引き出しつつ、自分でしっかり再現できる「作り方」を、わかりやすく、かつ実践的にお届けします。

絵の具や水彩を使って若草色をつくりたい人、配色や彩度の調整に迷っている人、あるいはデザインやインテリアでナチュラルカラーを使いこなしたい人にぴったりの内容です。

色の基本から、プロっぽい混色テクニックまでしっかりカバー。

この記事を読めば、「なんとなく黄緑っぽい」から一歩進んだ、“あ、これが若草色!”という納得の発色ができるようになります。

ぜひ最後まで楽しんでご覧ください!

若草色の作り方の詳細

基本的な混色手法

若草色を再現するには、黄色と青のバランスが非常に重要です。

基本的な混色の目安としては、レモンイエローを約70%、セルリアンブルーを30%の割合で混ぜることで、明るく透明感のある若草色が作れます。

この割合はあくまでスタートラインであり、実際の仕上がりを見ながら微調整していくのが理想的です。

絵の具は乾いた後に色が少し沈む傾向があるため、混色した直後の印象だけで判断しないこともポイントになります。

また、若草色を作る際には、「濃い」と感じたら白を少し加えてトーンを柔らかく調整するのが効果的です。

白を加えることで明度が上がり、パステル調のやさしいトーンが生まれます。

ただし、白を多く入れすぎると彩度が落ちてくすんでしまうため、加減には注意が必要です。

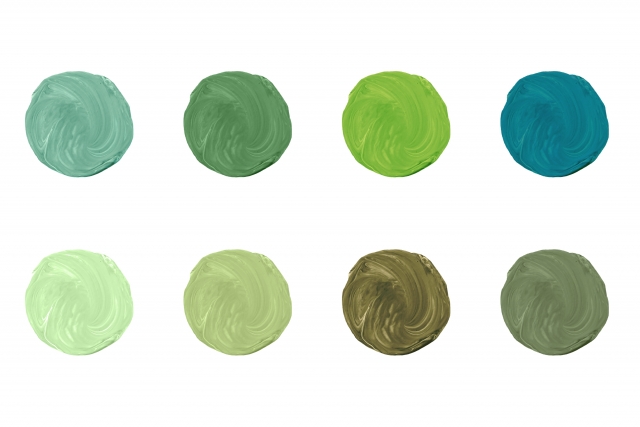

おすすめのカラー比率

-

明るめで透明感を出したい場合:黄色80%:青20%

→ 明るく澄んだ若草色になり、春の新芽のようなみずみずしさを表現できます。透明水彩の場合は水を多めに使うと、さらに軽やかな印象に仕上がります。 -

落ち着いた草色に寄せたい場合:黄色60%:青30%+白10%

→ 落ち着いたトーンになり、リアルな草木や葉の表現に適しています。やや渋めにしたいときは、この配合にごくわずかな赤みを加えてもよいでしょう。

一度色を塗ってから乾かし、乾燥後の発色を確認してから次の工程に進むと、最終的な仕上がりにブレが出にくくなります。

これは特に透明水彩において重要で、乾くと予想以上に色が淡くなるため、意識的に少し濃いめに塗っておくと安心です。

透明水彩を使った若草色の作り方

透明水彩を使う場合、最初から色を混ぜて一気に塗るよりも、「重ね塗り」でやさしい発色を引き出すのがコツです。

まず、薄い黄色を水で溶かしてベースとして塗り、完全に乾かしてから上から淡い青を重ねることで、にじみや透明感を活かした自然な若草色が完成します。

この方法は、ふわっとしたグラデーションが作れ、筆跡も味になるため、水彩独特の表現力を存分に活かせます。

色を混ぜるというよりも“重ねて調和させる”という意識で行うと、より自然で柔らかなトーンが得られます。

たとえ少し色ムラが出ても、それがかえって自然の草原のようなニュアンスになり、魅力的な仕上がりになります。

異なる色を用いた混色のテクニック

黄色と青色の比率

若草色を構成するうえで最も基本的な組み合わせが黄色と青。

その比率は、色の印象を決める非常に大切な要素です。

基本的には黄色70〜80%、青20〜30%が理想とされており、黄色を多めにすることで、温かみのある柔らかい若草色に仕上がります。

黄色が主役であることを常に意識し、青はあくまで補助的な役割として、少しずつ加えることがポイントです。

青が多くなりすぎると、色がくすんだり寒色寄りになったりしてしまい、若草色の持つ「春らしい軽やかさ」が失われてしまいます。

また、最初に青を出してそこに黄色を足すよりも、黄色を先に出して青を少しずつ“足していく”方が、色の変化を見ながら微調整しやすく、初心者でも失敗しにくい手法です。

混色の際は、手元のパレットの端に色を分けておき、小さな領域で少しずつ混ぜて確認すると、自分の狙いたい色味にスムーズに近づけられます。

こうした少量ずつの試し塗りを繰り返すことで、色に対する感覚も自然と磨かれていきます。

黄緑とのブレンド

既製の黄緑をベースに、ほんの少し黄色を加えると、より自然な若草色に近づけられます。

これは特に時間がないときや、混色にまだ自信がないときの時短テクとして便利です。

既製色の黄緑はやや人工的な鮮やかさがあるので、黄色を加えて“やわらかさ”を出すことで、自然な印象に近づけることができます。

さらに、ここにごくわずかに白を混ぜると、より春らしいやさしいトーンになります。

黄緑+黄色+白という3色ミックスは、初心者でも失敗が少なく、手軽に若草色を再現できる黄金レシピです。

水彩のテクニック

時間がないときや、混色に自信がない場合は、既製の「黄緑色」をベースに活用するのも良い方法です。

市販の黄緑は発色が均一で扱いやすいですが、やや人工的で鮮やかすぎる印象があるため、そこにレモンイエローを少量加えることで、より自然で柔らかな若草色に近づけることができます。

さらに、ここに白をほんのわずか加えると、トーンがやさしくなり、春らしい柔らかな印象が一層引き立ちます。

黄緑+黄色+白の3色ブレンドは、初心者にも扱いやすく、感覚的に配合しても大きく外れにくい“黄金レシピ”と言えるでしょう。

また、よりリアルな植物表現を目指すなら、この基本ブレンドにほんの少しだけ茶色や赤みを足して深みを持たせると、若草色のバリエーションがさらに広がります。

混色は「どの色を足すか」だけでなく、「どれだけ足すか」「どの順に足すか」も重要なテクニックです。

若草色の基本的な特徴と用途

若草色の特徴

若草色は、日本の伝統色のひとつで、春に芽吹く柔らかい若葉のような黄緑色を指します。

グリーンよりも少し黄味が強く、黄緑よりもやや落ち着いた印象を持ち、見る人にやさしさや安心感を与える色です。

特に和風の配色においては、控えめながらも確かな存在感を放ち、上品で清らかな空気をつくり出す重要な役割を果たします。

明度が高く、彩度は中程度。

軽やかで清潔感があり、親しみやすいイメージを与えてくれます。

そのため、若草色はファッションやインテリア、小物のデザインに至るまで幅広く応用され、空間や装いに柔らかさと清涼感をもたらします。

自然の中にある若々しい草の色を思わせるため、ナチュラルでありながらも生き生きとした力を感じさせるのが特徴です。

加えて、視覚的には目に優しく、穏やかな気分にさせてくれるため、癒しや安心感を重視する場面にもよく使われます。

例えば、医療や保育、福祉施設のカラースキームとしても、若草色は心理的安定感をもたらす色として高く評価されています。

また、若草色は季節感を強く反映する色でもあります。

春の訪れを象徴する色彩として、広告やパッケージデザイン、イベント装飾にも頻繁に採用され、見る人に「新しい始まり」や「芽吹きのエネルギー」といったポジティブな印象を与えます。

若草色を作るための絵の具の種類

若草色を絵の具で作るときの基本は、黄色と青の混色です。

ただし、鮮やかな若草色に近づけるには、選ぶ絵の具のトーンがカギになります。

黄色と青の種類によって、同じ配合でもまったく異なる色調になってしまうことがあるため、使用する絵の具選びがとても重要です。

さらに、混ぜる順番や割合、混色する際のツールや混ぜ方によっても仕上がりが変わってきます。

初心者の方はまず、明るめの黄色と青色の組み合わせでトライすると成功しやすいです。

- 黄色:レモンイエローやカドミウムイエローライトなど、明るめの黄色を使うと爽やかに仕上がります。

- 青色:セルリアンブルーやフタログリーンのような、グリーン寄りの青が最適。

この2色を混ぜて、黄緑をベースにし、必要に応じて白を少し加えてトーンを調整すれば、やさしい若草色が作れます。

若草色のイメージと用途

若草色は、やわらかくて穏やか、そして春の息吹を感じさせる色です。

視覚的にもリラックス効果があると言われており、自然の中にいるような安心感や心地よさを与えてくれます。

そのため、見る人の気持ちを静かに落ち着かせる効果があり、さまざまなジャンルのデザインやアートワークにおいて重宝されています。

特に春という季節を象徴する色として、若草色は非常に強い意味を持ちます。

新芽が芽吹くイメージや、柔らかい陽ざしの中で育つ草花のような印象を演出できるため、「季節感」を取り入れたいシーンでの活用にはぴったりです。

春らしさや自然の息吹を表現する上で、若草色は他の色では代替できない独特のニュアンスを持っています。

-

ナチュラル系のインテリア:カーテンやクッション、ラグなどに若草色を取り入れると、部屋全体が自然光を受けたような明るく柔らかな雰囲気に包まれます。観葉植物や木製の家具とも非常に相性が良く、ナチュラルテイストの空間をより引き立てます。また、グリーン系は風水的にもリラックスや健康運を象徴する色とされており、住環境を整える色としても人気です。

-

季節感を出したい春のデザイン:ポスターや広告、Webサイトのビジュアルなどで、春をイメージさせる際に最適です。桜色や淡いブルーと組み合わせることで、優しさとさわやかさを兼ね備えた配色に。イベントの告知や春限定商品のパッケージにも向いています。

-

清涼感のあるファッションや和装:服飾においては、若草色のストールやスカート、ワンピースなどが春らしさを演出します。生成りや白のアイテムと組み合わせることで清潔感が生まれ、グレーやベージュとのコーディネートでは落ち着きのある洗練された印象になります。和装では帯や小物に若草色を加えると、季節感と上品さを両立できます。

-

心を和ませるイラストやパッケージデザイン:キャラクターや風景、草花を描く際に若草色を使うことで、親しみやすくやさしい印象を与えることができます。特に児童向けや自然派製品のパッケージでは、色のイメージが購買意欲や安心感につながるため、視覚的な信頼性の一端を担っています。

まさに“生活に溶け込む色”という表現がぴったりで、目立ちすぎず、それでいて印象に残る。

この微妙なバランスを持つ若草色は、日常のさまざまなシーンで幅広く活用できる万能カラーです。

自然や季節のやさしさを伝えたいときには、ぜひこの色を取り入れてみてください。

色相環を使った若草色の理解

色相、明度、彩度の関係

若草色は高めの明度を持ちつつ、穏やかな彩度を保った色です。

明度が低すぎるとくすみが強くなりすぎて春のイメージから遠ざかり、逆に彩度が高すぎると人工的で不自然な印象になります。

そのため、「明るいけれど派手ではない」バランスが非常に重要です。

色作りのときにこの「明度と彩度の適切な位置」を意識しておくと、狙ったトーンに到達しやすくなります。

特に若草色は、少しでも青が強くなると冷たさや重たさが前面に出てしまい、ナチュラル感が損なわれます。

そのため、黄色寄りの色相を基準に保ちつつ、彩度を落としすぎないことが鍵となります。

このバランス感覚を鍛えるには、グレーを少し加えて彩度を下げたり、白を加えて明度を上げたりと、実験を重ねることが大切です。

ごく少量の補色を足して中和するという手法も、色のにごりを防ぎつつ微調整する上で有効です。

補色との組み合わせによる調整

色相環を活用するもう一つの利点は、補色関係の理解です。若草色の補色は、おおよそ「赤〜赤紫」に当たります。

この補色をほんの少量加えることで、若草色に温かみや深みが加わり、より自然で落ち着いたトーンを作り出すことができます。

たとえば、バーントシェンナやローズ系の赤をごく少量加えると、青みを中和し、土っぽさや植物らしさを強調できます。

ただし、入れすぎると色が濁ったり、茶色や灰色に寄りすぎてしまうので、パレットの端で試しながら、慎重に調整するのがコツです。

色相環を使って「今の色がどこにあるか」「どの方向に動かしたいか」を視覚的に確認しながら進めると、失敗がぐっと減ります。

また、色相環は配色バランスを見るのにも役立ちます。

補色を使ったコントラストのある配色や、類似色を使ったまとまりのある配色など、全体の色構成のヒントにもなるので、絵画だけでなくデザインやファッションにも応用がききます。

色相環を活用したシミュレーション

手元に色相環がある場合、若草色の位置と反対側にある補色(おおよそ赤や赤紫)を確認しておくと、色のバランス調整やニュアンスづくりに役立ちます。

イメージ通りに行かないときに“引き算の色”として使えるだけでなく、「少し赤みが欲しい」「もう少し柔らかさを出したい」といった微調整にも重宝します。

また、色相環を見ながら他の色との相性も確認できるので、デザイン全体の配色計画にも応用できます。

若草色を活かすためのテクニック

明度や彩度の調整方法

若草色の明度を上げたい場合は、白を加えるのがもっとも一般的な方法です。

少量ずつ加えることで、徐々に明るく、ふんわりとした印象へと変化します。

白を多めに入れるとパステル調になり、やさしさや清涼感が強調されます。

逆に、白を入れすぎると彩度が下がり、色がぼんやりしてしまうことがあるため注意が必要です。

落ち着きのある若草色を出したいときは、ニュートラルグレーや薄い茶系(例:バーントアンバー、ローシェンナ)を少量加えると、彩度が抑えられ、自然な深みが生まれます。

これは特に風景画やナチュラル系のデザインで重宝する方法です。

色を“沈める”ことでリアリティが増し、自然界の複雑な色合いに近づけることができます。

自然な色合いを得るための工夫

混色の際に最も気をつけたいのは「混ぜすぎない」ことです。

絵の具を完全に混ぜてしまうと、均一で平坦な色になってしまい、若草色の持つ柔らかさや揺らぎが失われがちです。

自然な表現を目指すなら、あえて混ざりきらない段階で塗るのも一つのテクニックです。

筆先で軽く混ぜたままキャンバスに乗せることで、色に奥行きや動きが加わります。

また、色を重ねるときに微妙にトーンの異なる若草色を使うと、“揺らぎ”が生まれて非常に自然な雰囲気になります。

たとえば、レモンイエロー+セルリアンブルーの若草色を塗った後、乾いてから少し白を足した明るめの若草色を重ねていくと、光の当たり方や奥行きが自然に表現されます。

水彩の場合、筆の水分量や紙の質によっても仕上がりが変化します。

乾ききる前に次の色を重ねることで、“にじみ”や“ぼかし”が生まれ、より豊かな表現が可能になります。

このような“偶然のにじみ”を活かすことで、自然界の草木に近い、不均一でリアルな質感を出すことができます。

若草色を引き立てる周辺色との組み合わせ

若草色は周囲の色によって大きく印象を変える色です。

やさしくまとめたいときには、白やアイボリー、クリーム色、淡いグレーなどの“中間色”との組み合わせが効果的です。

これらは若草色の明るさと透明感を引き立て、全体にナチュラルで上品な雰囲気を与えます。

一方で、濃い色との組み合わせも非常に効果的です。

たとえば、ダークブラウンやチャコールグレーと合わせることで、若草色の明るさが強調され、全体に引き締まった印象を持たせることができます。

これは特に大人っぽさや落ち着きを演出したいときに有効です。

また、桜色やペールブルーと組み合わせると、春らしい清涼感とやさしさが際立ちます。

インテリアやグラフィックデザインで“季節感”を意識した配色を考えるときには、このような色のバランスを活かすことが成功のカギとなります。

まとめ

若草色は、春の新芽や草原のようなナチュラルで穏やかな印象を持ち、見る人に安心感や爽やかさを届けてくれる万能カラーです。

この記事では、そんな若草色の魅力を深く掘り下げつつ、誰でも実践できる再現方法を徹底的に解説しました。

絵の具の選び方や配合のコツ、色相環を活用した調整方法、補色との関係、そして水彩ならではのテクニックまで幅広くカバーしました。

特に「黄色多め、青は控えめ」の黄金比は覚えておくと便利ですし、既成色をベースにしたアレンジや重ね塗りなども、手軽に効果を引き出すポイントになります。

また、インテリア・ファッション・イラスト・広告など、さまざまな場面での活用アイデアを紹介しました。

若草色は“派手ではないけど印象に残る”、そんな絶妙なバランスを持った色です。

ぜひこの記事を参考に、あなたの作品や暮らしの中に若草色を取り入れてみてください。

思わず深呼吸したくなるような、やさしく心地よい色の世界が広がりますよ。